Investigation on Seismic Performance of Concrete Short-Leg Shear Wall with High-Strength Steel Bars

-

摘要:

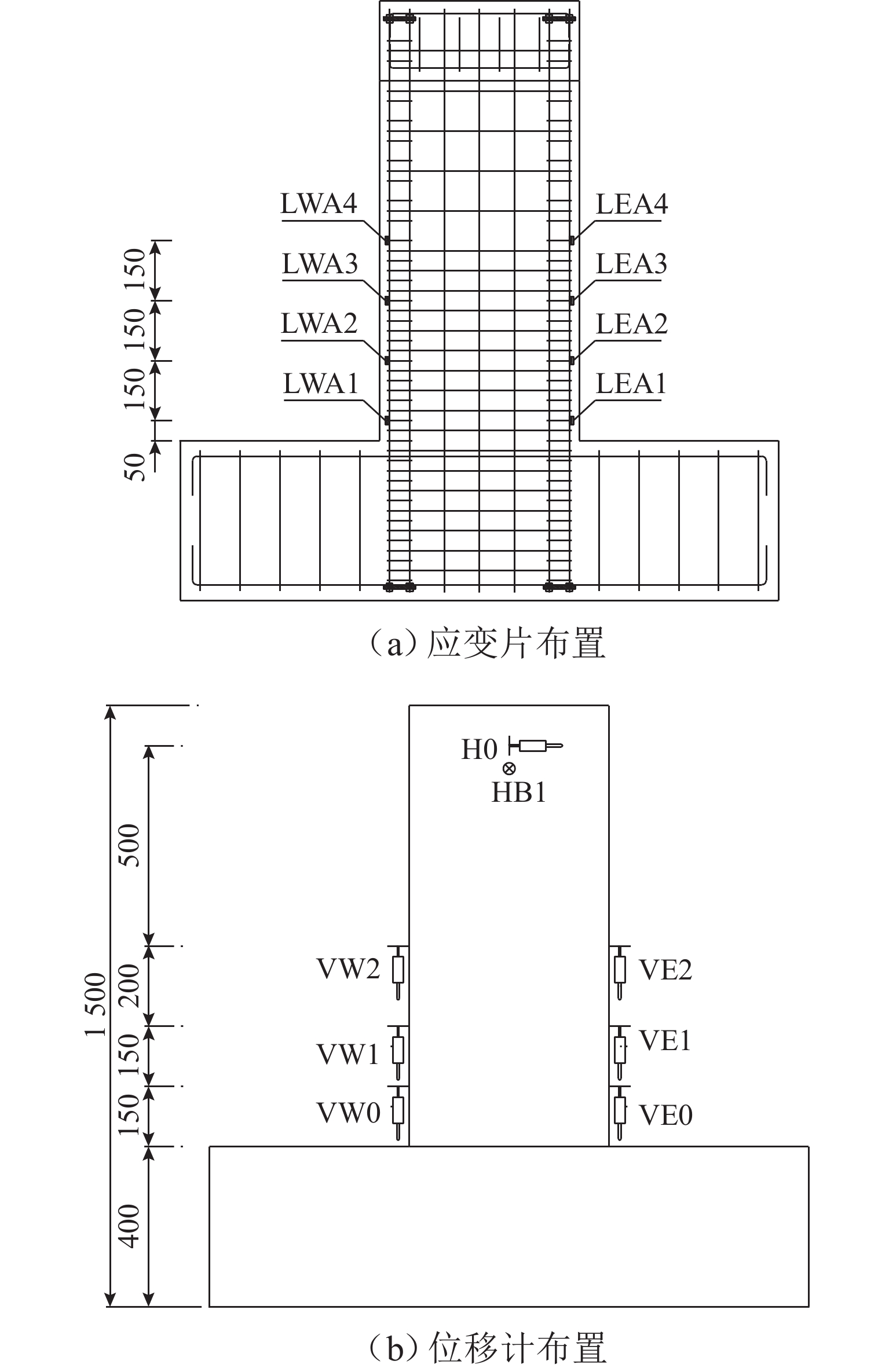

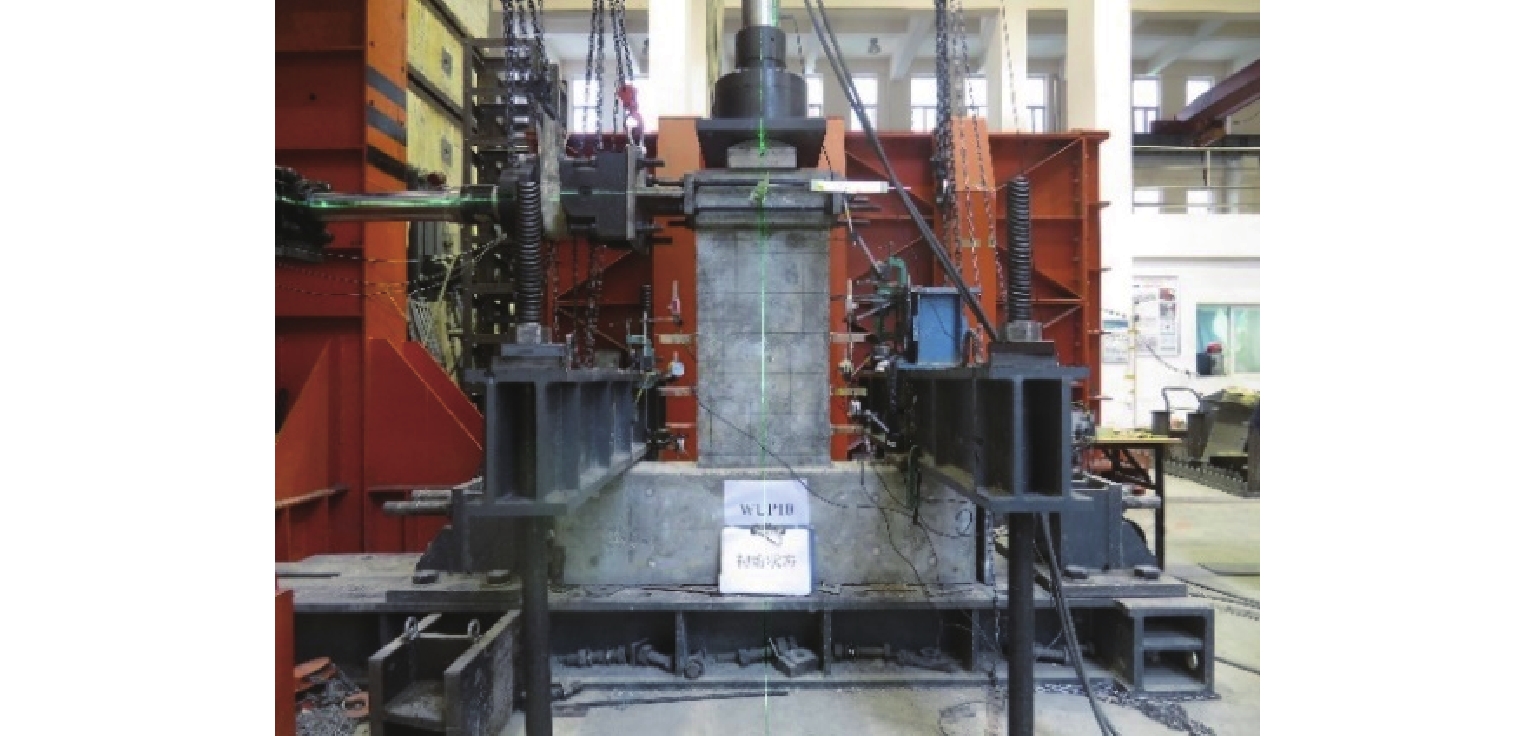

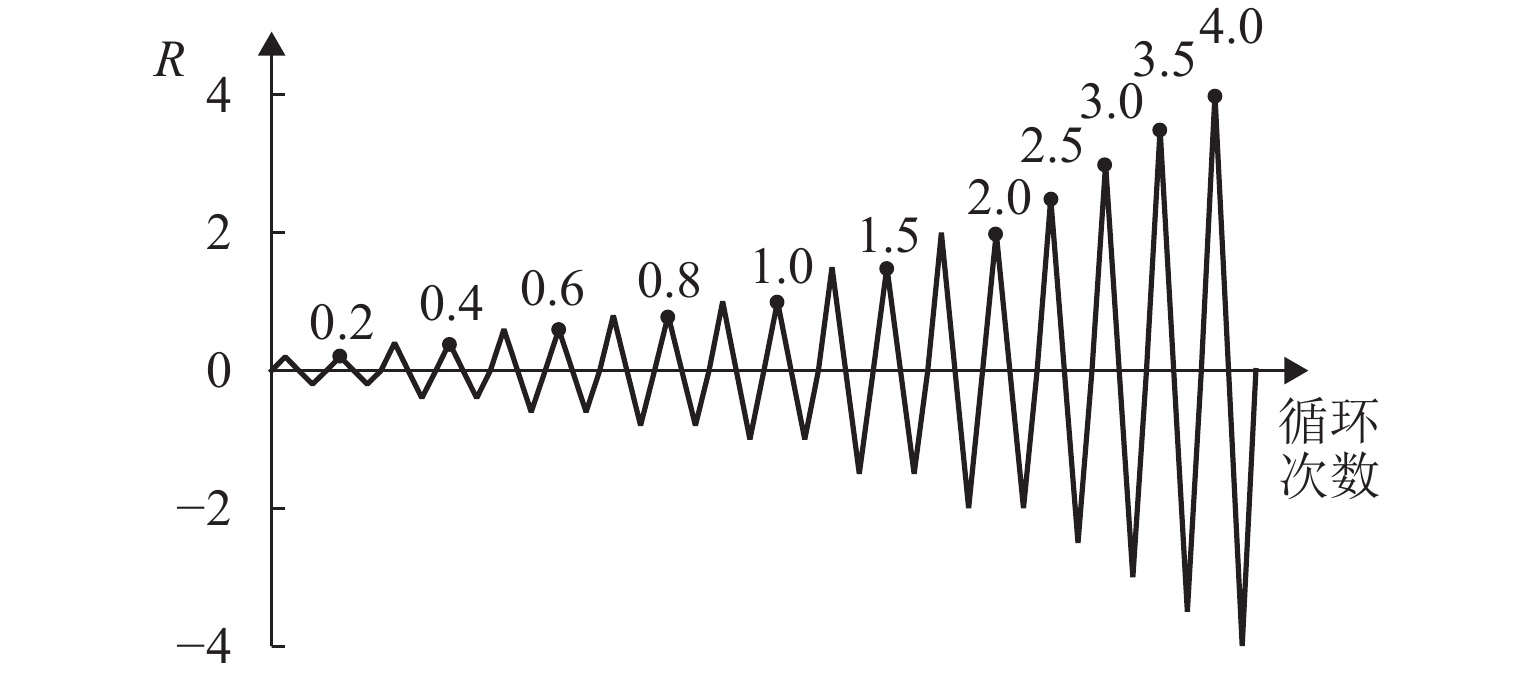

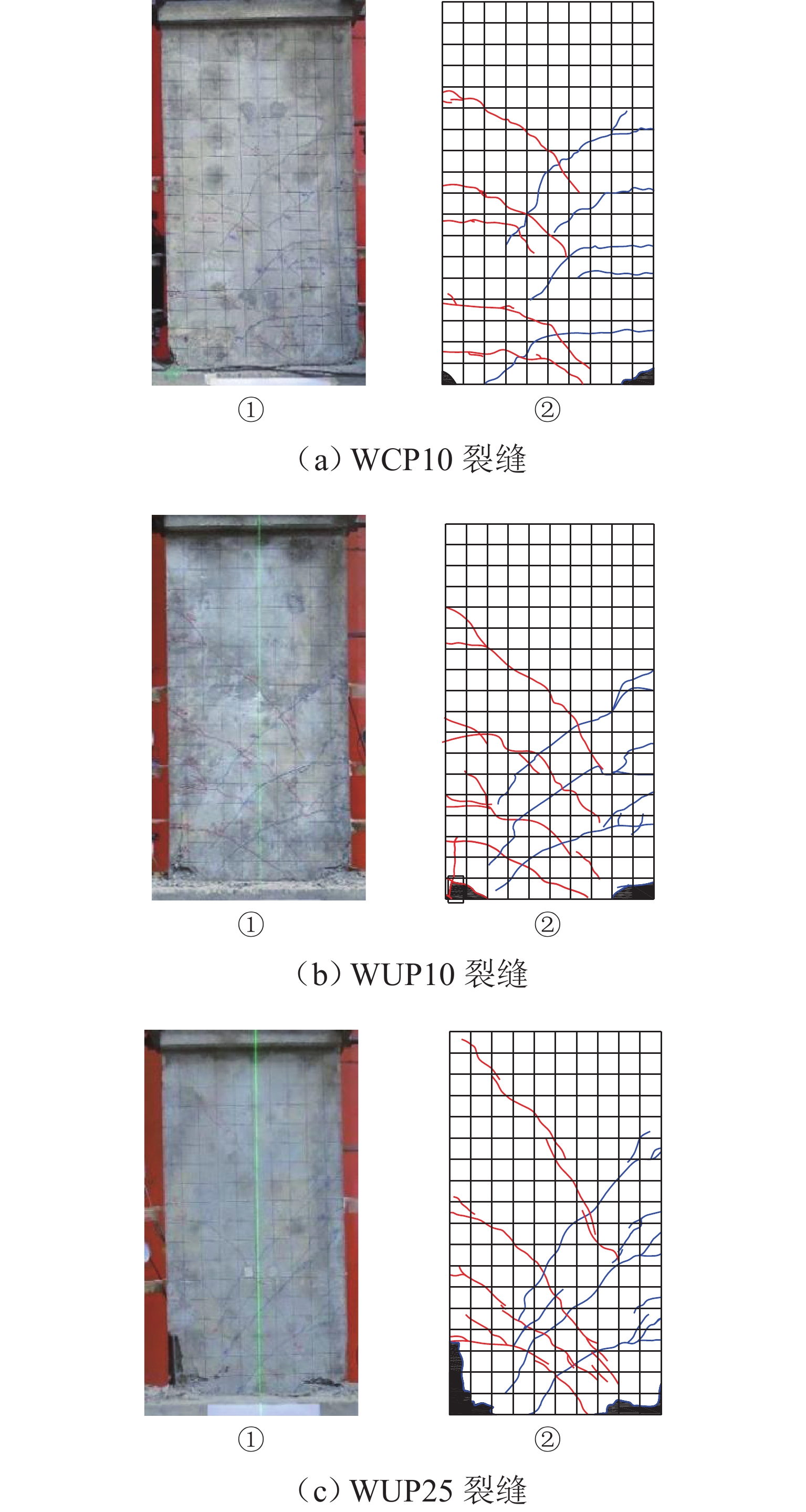

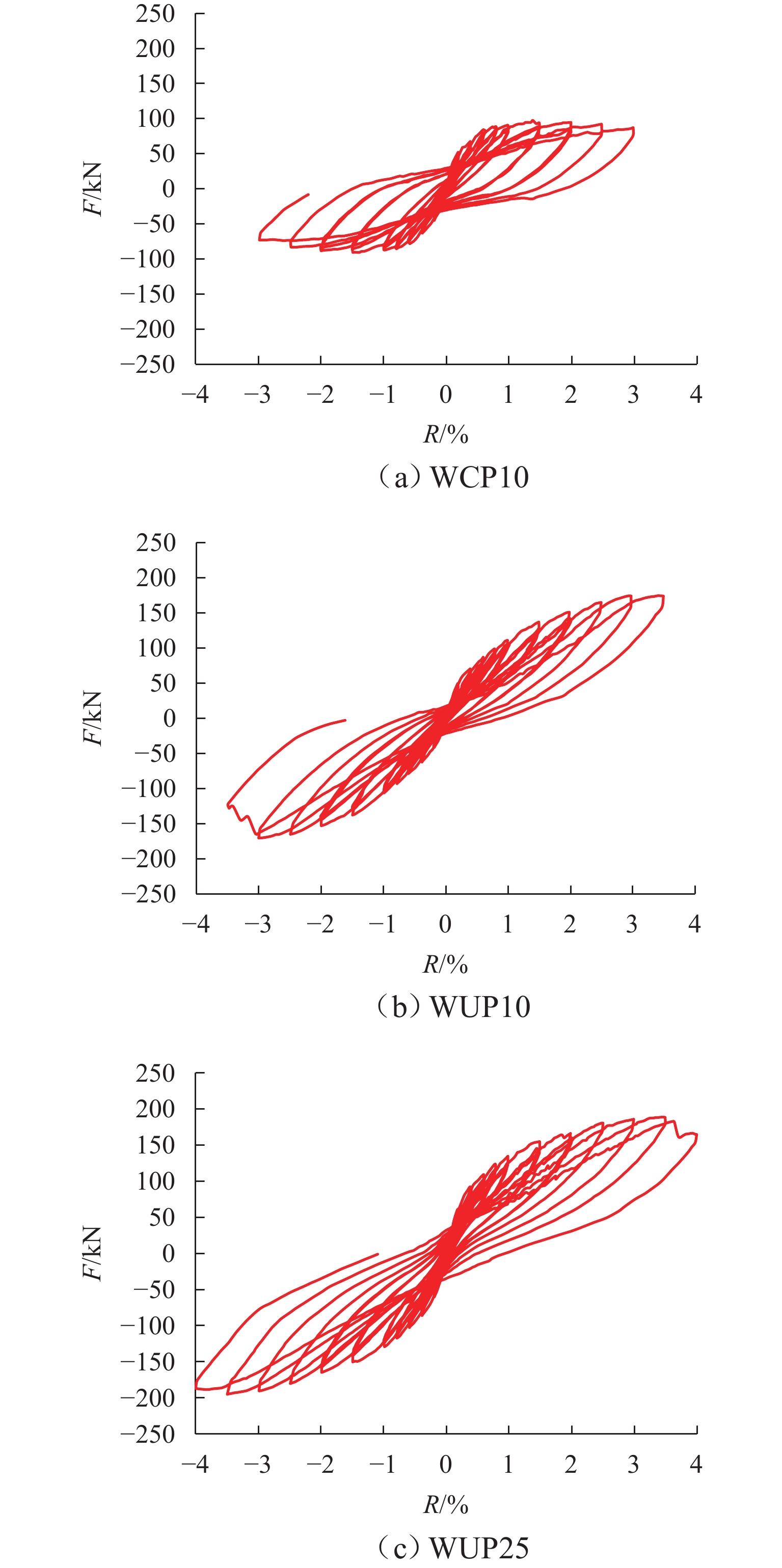

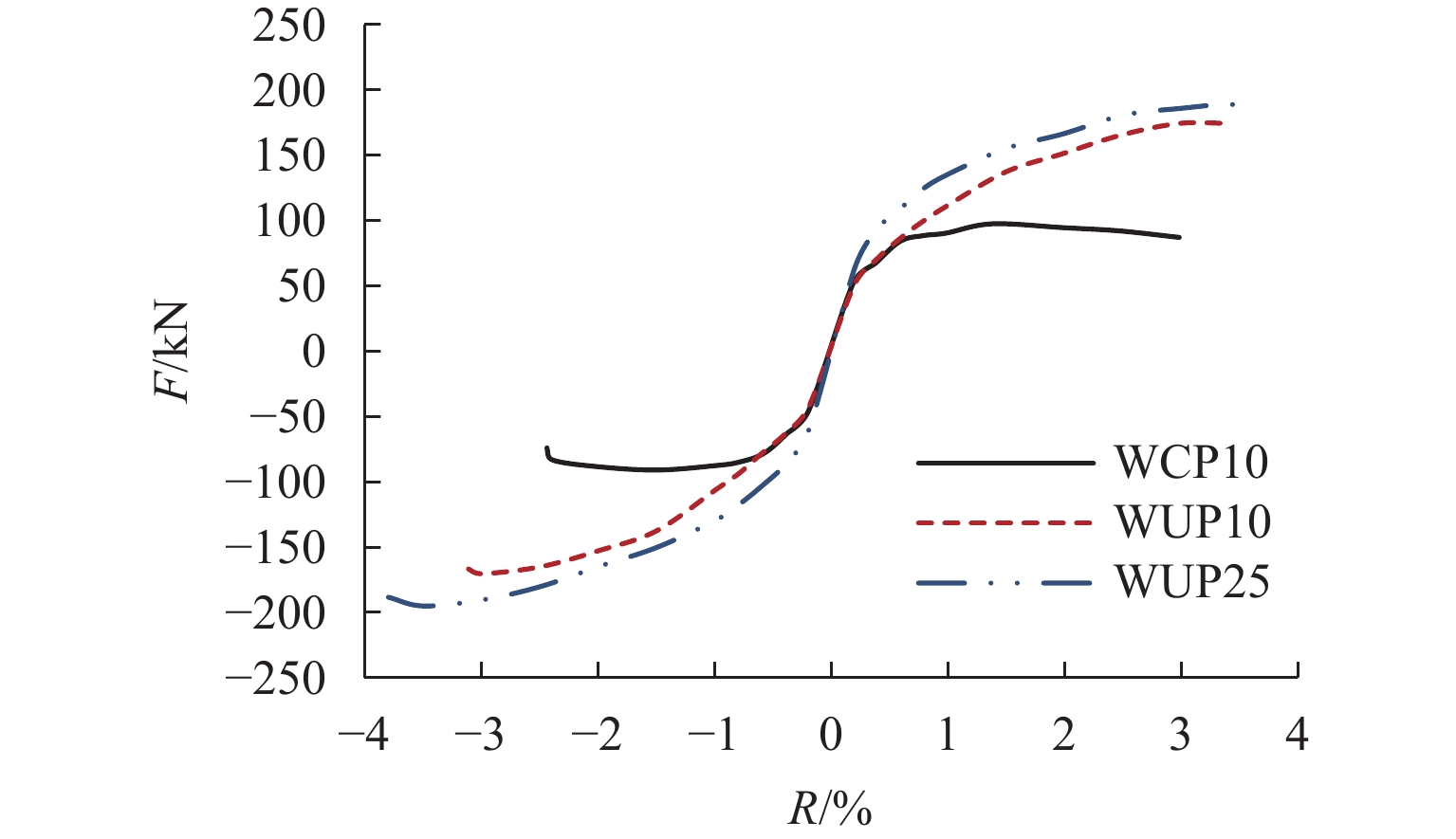

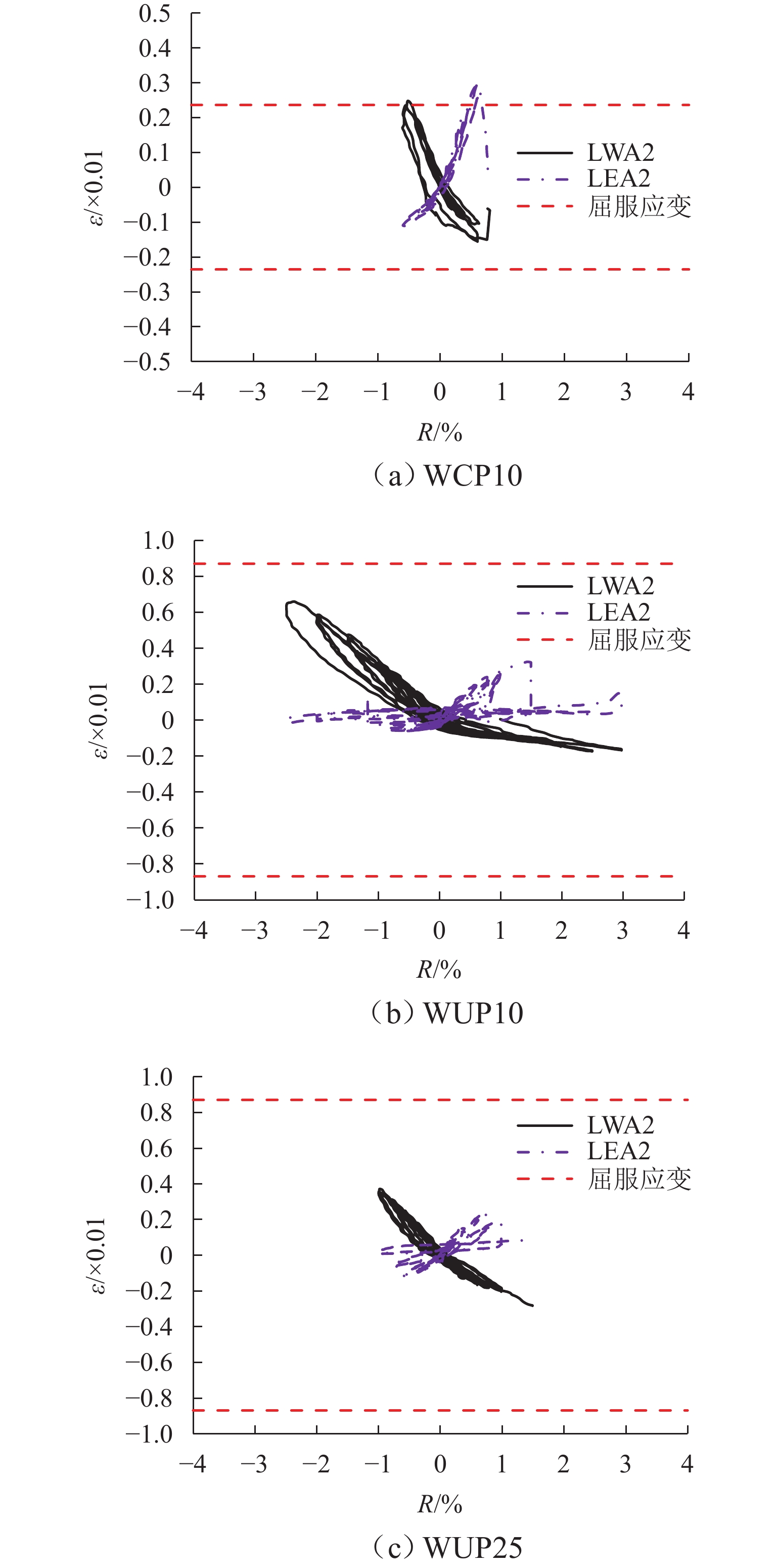

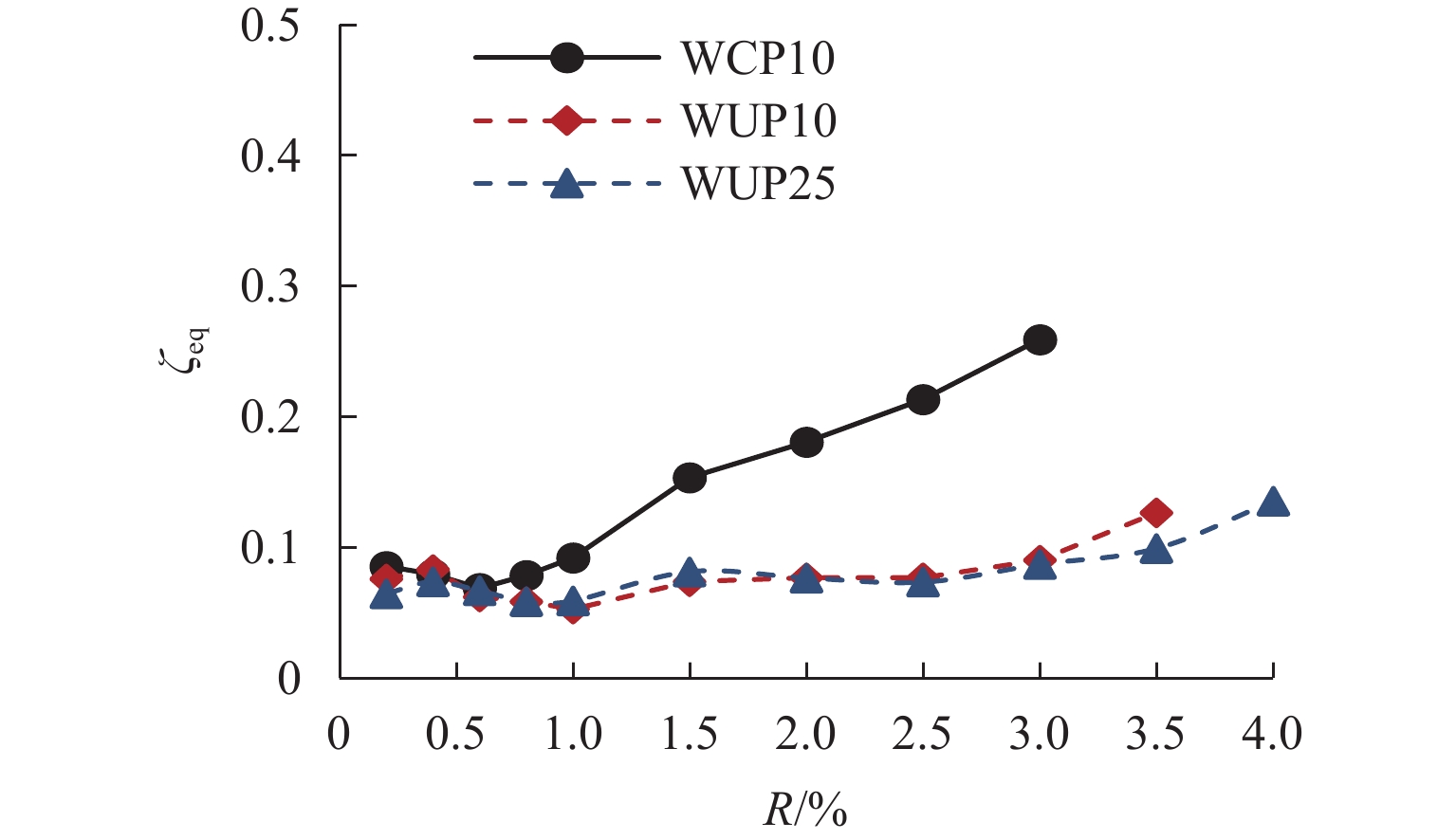

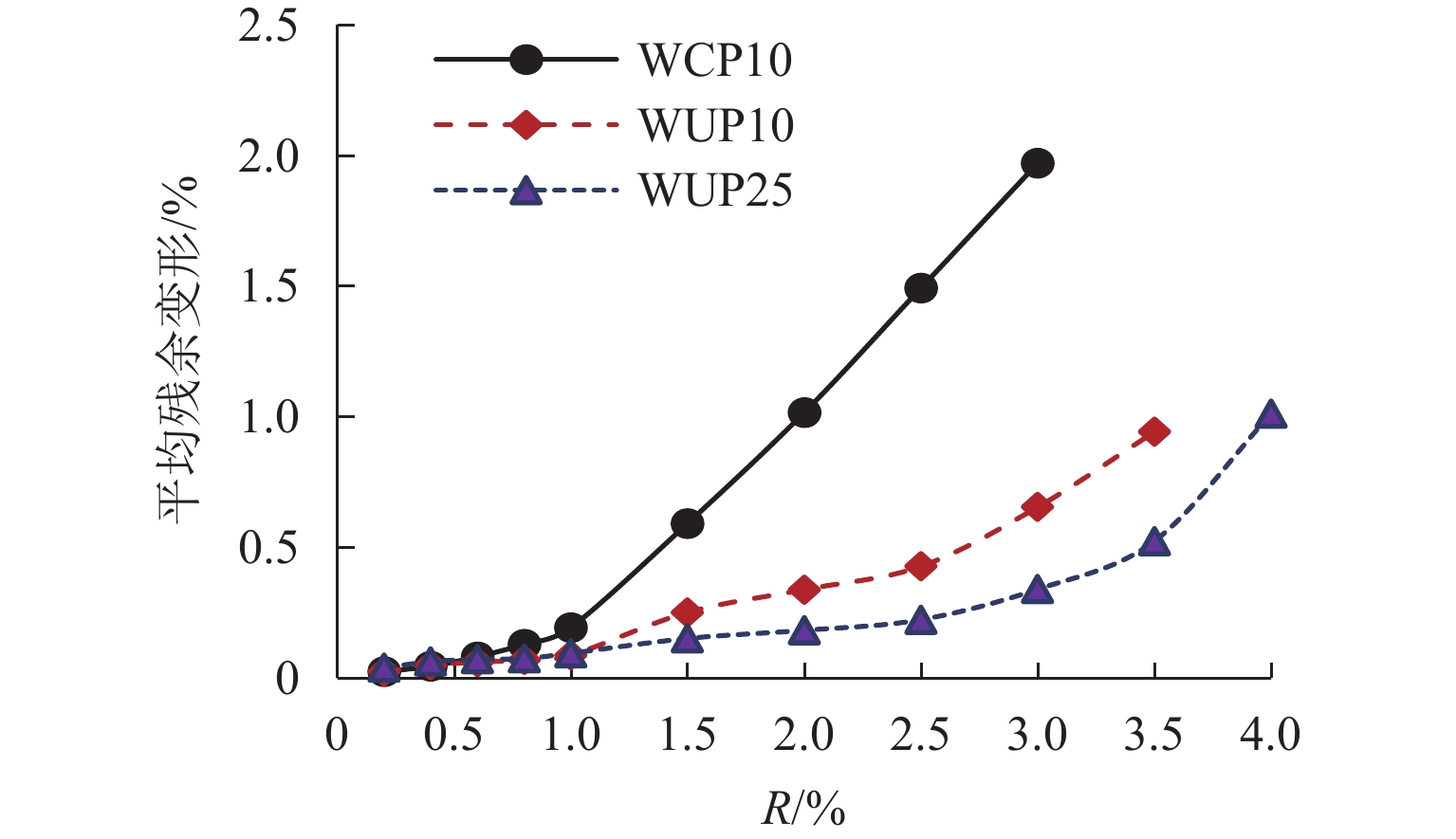

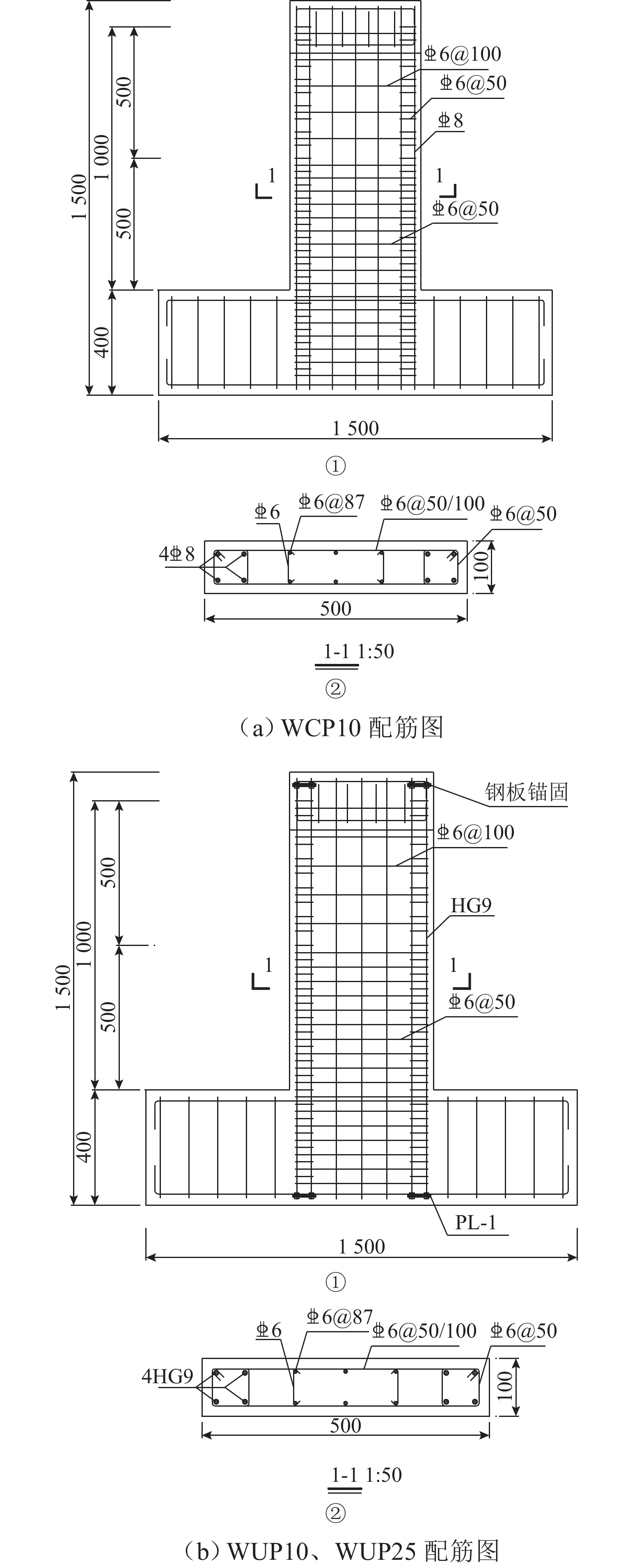

为满足震后建筑结构快速修复的需求,提出一种以高强钢棒(HG钢棒)作为暗柱纵筋的短肢剪力墙,即采用高强钢棒的混凝土短肢剪力墙,预制3个1/3缩尺的钢筋混凝土短肢剪力墙构件,通过拟静力试验,分析暗柱纵筋类型和轴压比对试件抗震性能及自复位能力的影响. 试验结果表明,与普通混凝土短肢剪力墙相比,在大变形时,高强钢棒-混凝土短肢剪力墙构件表现出良好的位移-硬化效应和自复位性,滞回曲线整体呈S形,极限承载力提高83%;其残余变形较小,在位移角3.0%时,残余变形为0.65%;在高轴压比(限值)作用下,高强钢棒-混凝土短肢剪力墙构件的极限承载能力提高11%,在位移角3.5%时,残余变形为0.50%.

Abstract:To meet the demand for rapid repair of building structures after earthquakes, a short-leg shear wall with high-strength steel bars (HG bars) as longitudinal reinforcement of the concealed column, namely short-leg shear wall with high-strength steel bars was proposed. Three prefabricated 1/3-scale reinforced concrete short-leg shear wall components were constructed, and quasi-static tests were conducted to analyze the effects of longitudinal reinforcement types of the concealed column and axial compression ratio on the seismic performance and self-restoring capability of the components. The test results show that compared to the ordinary concrete short-leg shear walls, the short-leg shear wall components with HG steel bars demonstrate a good displacement-hardening effect and self-restoring capability under large deformations and develop an overall S-shaped hysteresis curve and an 83% increase in the ultimate bearing capacity. While the residual deformation is relatively small, a residual deformation of 0.65% occurs at a displacement angle of 3.0%. In addition, under the high axial compression ratio (limit value), the ultimate bearing capacity of short-leg shear wall components with HG steel bars increases by 11%, and the residual deformation is 0.50% at a displacement angle of 3.5%.

-

大风作用下桥上汽车容易出现侧滑、侧偏及侧翻事故,侧风下车辆的行车安全是大跨度桥梁设计考虑的主要因素之一[1-2]. 汽车受到的风荷载在进出桥塔时均会出现突变,导致车辆在较低的风速下也可能出现风致事故,进一步危及行车安全[3].

针对桥塔遮风效应的研究,国内外学者主要采用风洞试验[4-5]和数值模拟[6-7]两种方法,从风场分布[6-7]、气动荷载[8-9]与动力响应[10]3个方面研究了桥塔遮风效应. 风场分布可直观反映流场分布,有利于解释机理;动力响应可用于评价行车安全,但需获得气动荷载后再进行分析;气动荷载反映车辆的受力情况,是评价桥塔遮风效应的关键参数.

Charuvisit等[8-9]结合风洞试验和半解析方法,研究了公路车辆通过桥塔区域时受到的风载突变. Argentini等[11]基于风洞试验研究了卡车通过桥塔尾流时的气动效应,并考察了风屏障的优化效果. Rocchi等[12]采用数值模拟与试验相结合的方法,研究了车辆通过桥塔尾流区域的气动荷载. Wang等[13]通过数值模拟技术,对集装箱车经过桥塔区域时气动力的变化进行了计算,并结合流场对气动力变化的机理进行了分析. Salati等[14]通过数值模拟研究了重型货车经过桥塔区域时的气动力变化,并考虑了不同风偏角的影响. 李磊等[15]基于1∶25的节段模型风洞试验,测得了厢式货车在各车道、各风偏角下距离桥塔的不同位置处的气动力系数. 马学庆[16]基于计算流体动力学(CFD)数值模拟,计算了4种车辆通过桥塔的气动力变化,研究了风攻角、风偏角、车道位置的影响. 王达磊等[17]通过节段模型风洞试验,测试了大型商用厢式货车、中型商用客车以及轿车经过桥塔时的气动力. 周记国等[18]通过CFD动网格数值模拟,计算了大客车通过桥塔区域时的气动荷载突变.

综上,数值模拟方法可考虑车辆运动的影响,但需要对复杂的数值模型进行验证;移动车辆模型风洞试验更接近实际情况,可考虑车辆与地面的相对运动. 但移动车辆模型风洞试验中,采用天平测力时的测力噪声仍难以克服,同时试验车速通常较低,试验成本高[19],而测压法不适用于复杂的汽车模型,所以通过移动位置测试静止车辆的气动力仍是主要的研究方法之一[11, 13].

已有的文献对桥塔遮风效应的探索往往只讨论了一种车辆在迎风侧最外侧车道上经过桥塔的情况,且对不同类型桥塔的遮风效应缺乏讨论. 大跨度公铁两用桥梁的桥塔沿桥轴线的宽度大,产生的更大的遮风面积加剧了车辆在桥塔区域附近的风载突变效应,研究公铁平层桥梁的桥塔遮风效应对该类型桥上车辆行车安全的影响具有重要意义. 因此,本文以宜宾临港长江大桥为背景,制作了1/20的桥梁节段模型和典型车辆的模型,在优化了汽车测力天平支架底座以减少其气动干扰之后,测试了车辆通过桥塔时的五分力系数,讨论了车道位置、车辆类型、桥塔形状等因素对其的影响.

1. 节段模型风洞试验

风洞试验在西南交通大学XNJD-3号风洞(长36.0 m,宽22.5 m,高4.5 m)中完成,该风洞可提供0~16 m/s的稳定风速,且紊流强度可控制在1.5%以下[20]. 考虑到模型构件制作的细节保留问题以及雷诺数效应,将节段模型的比例尺设定为1∶20.

1.1 桥梁模型

宜宾临港长江大桥为一座大跨度公铁平层钢箱梁斜拉桥,跨径布置为72.5 m + 203.0 m + 522.0 m + 203.0 m + 72.5 m,全长1 073 m[21]. 该桥主梁宽63.9 m,高5.0 m,中心设置4线铁路,铁路两侧设置双向6车道公路,并在两侧悬臂端设置了非机动车道及人行道,其桥面布置如图1所示. 由于该桥梁位于城市郊区,设计基准风速为24.6 m/s,在该桥梁的设计方案中未考虑风屏障.

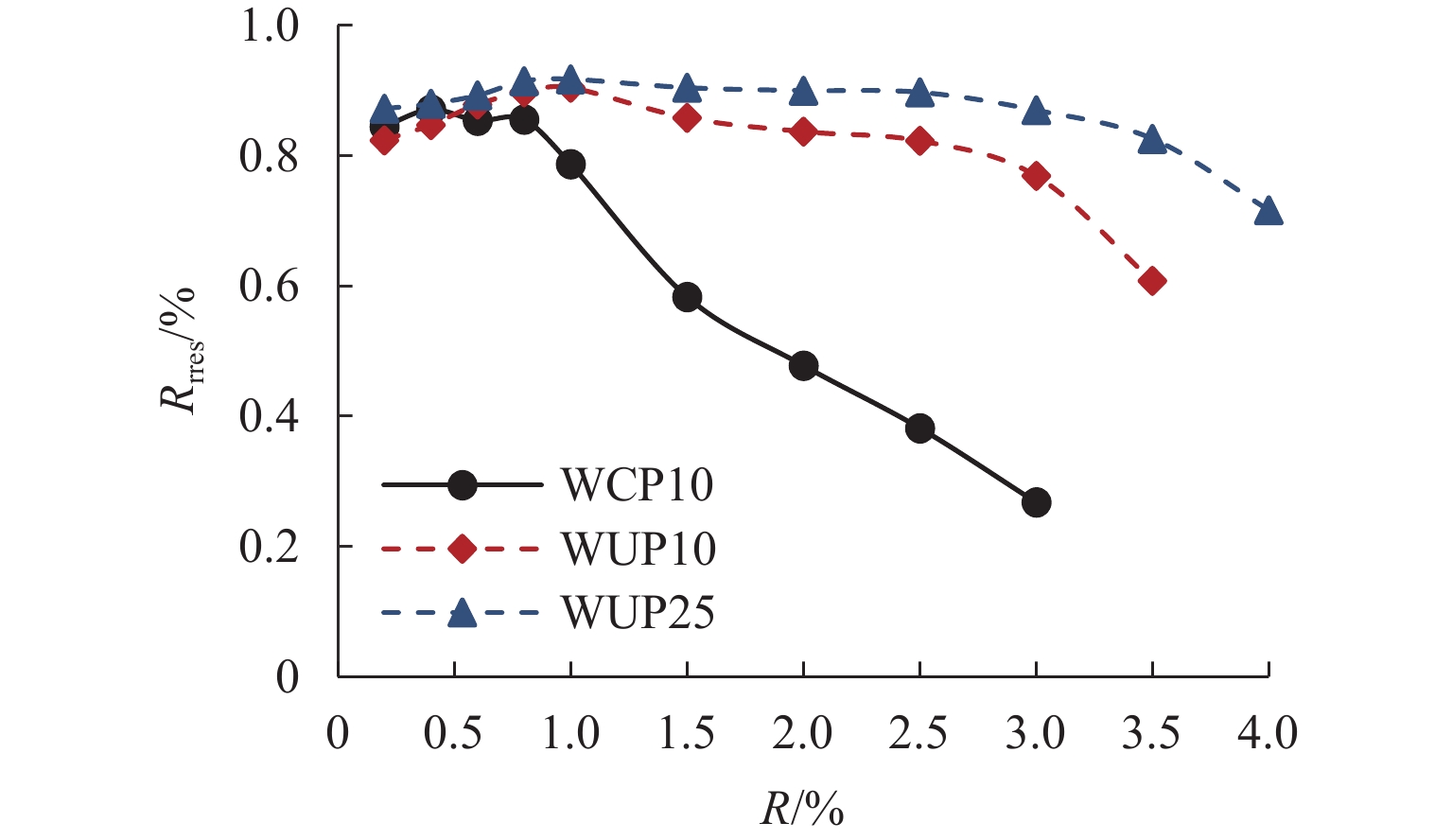

节段模型的主梁采用松木制作,以保证足够的刚度. 采用塑料、泡沫、木材等材料制作桥面系构件,在模型制作过程中,除了防眩屏障采用等效的64%的透风率进行制作以外,其余构件均保留了实桥上的细节. 考虑到试验条件的限制,节段长度取3.9 m. 模型两端设置了导流板,以减小端部绕流的影响. 节段模型及其主要的桥面系构件如图2所示. 试验时,为减少地面等对桥面风场的干扰,同时兼顾操作的方便性,模型桥面离地高度约1.5 m.

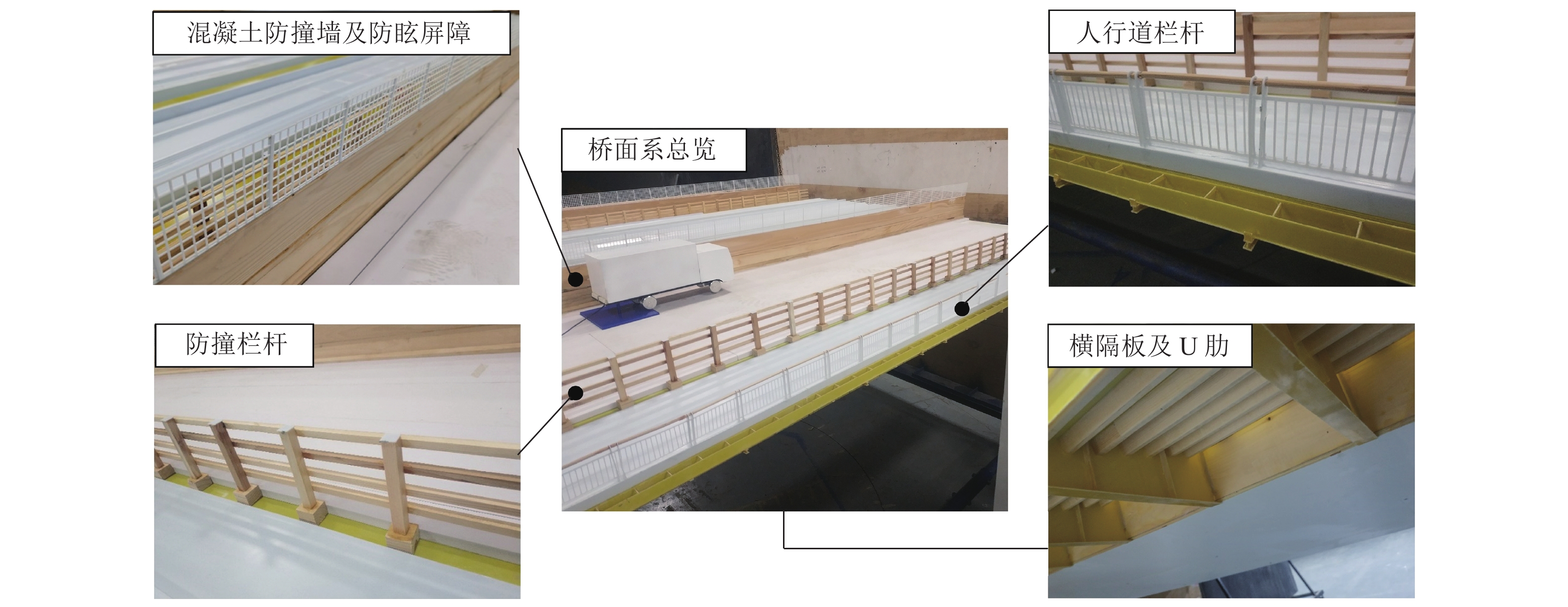

主塔采用变截面花瓶形混凝土桥塔,取桥面以上3 m高度处桥塔截面特征尺寸,制作了两种桥塔断面模型,一是矩形截面,另一种是含40 mm × 40 mm的直角倒角的截面,两种桥塔的截面如图3所示.

1.2 车辆模型

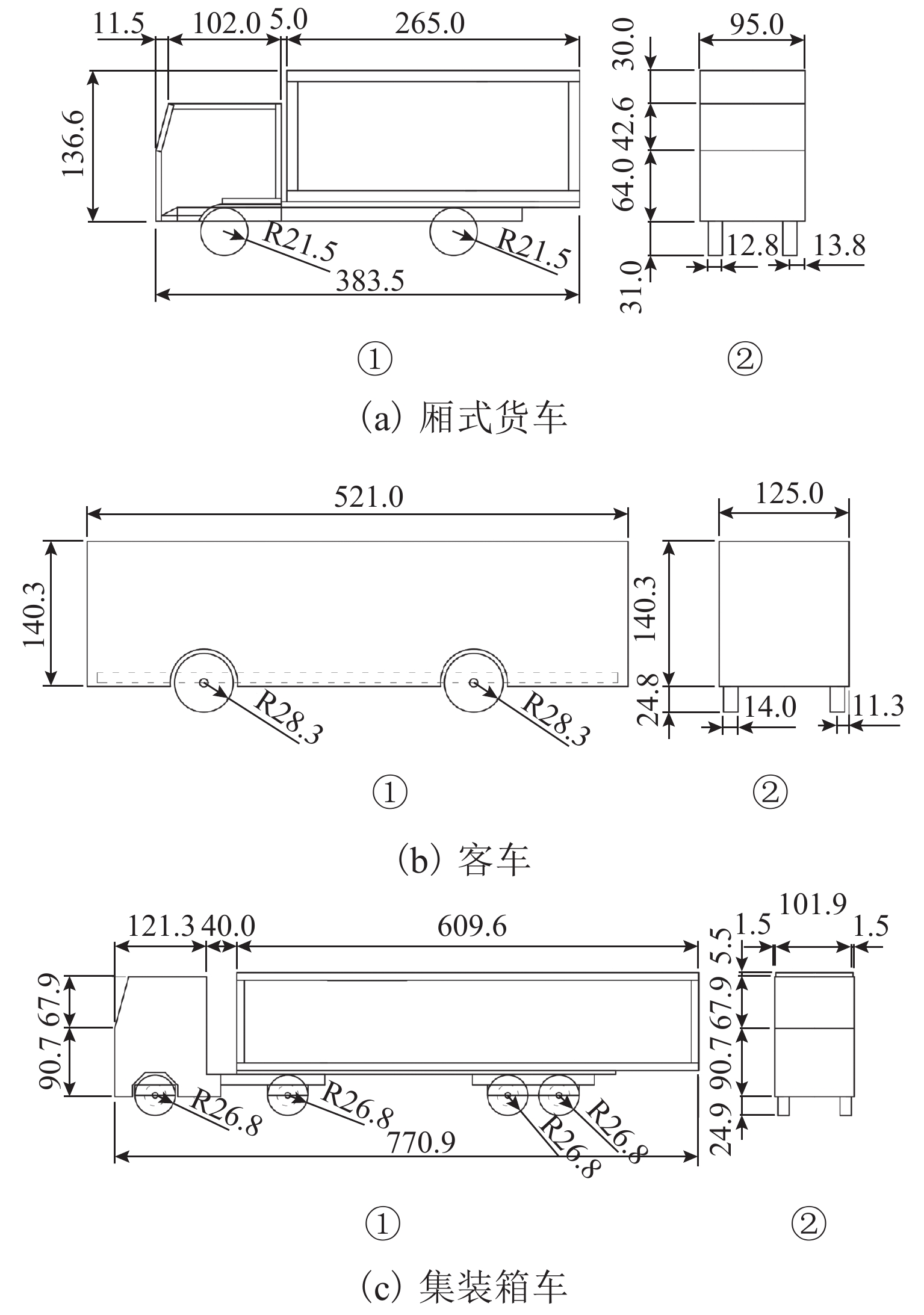

汽车类型繁多,而拥有高侧面的汽车迎风面积较大,是最危险的汽车类型[22]. 因此,选用3种具有较大侧向受风面积的车辆:厢式货车、客车以及集装箱车进行风洞试验. 车辆模型仍采用1/20的缩尺比,模型在简化过程中保留了轮胎等构造,3种车辆模型的尺寸如图4所示. 3种车辆的长度、外形有所区别,能够较为全面地反映桥塔对各类型车辆气动影响[23].

1.3 测试方法

在测试桥塔区域车辆的气动特性时,可通过两种方式实现:一是移动桥塔模型,二是移动车辆模型. 只要保证桥塔与车辆具有同样的相对位置,两种试验方法的结果应是相同的. 由于试验模型离地较高,采用移动桥塔模型较为方便,且可减小端板对车辆气动特性的干扰. 试验时,采用型号为KWR46-A的六分量测力天平测试3种汽车模型的气动力,天平参数如表1所示. 试验中,测力天平一端固定于车辆形心位置,另一端与支架相连.

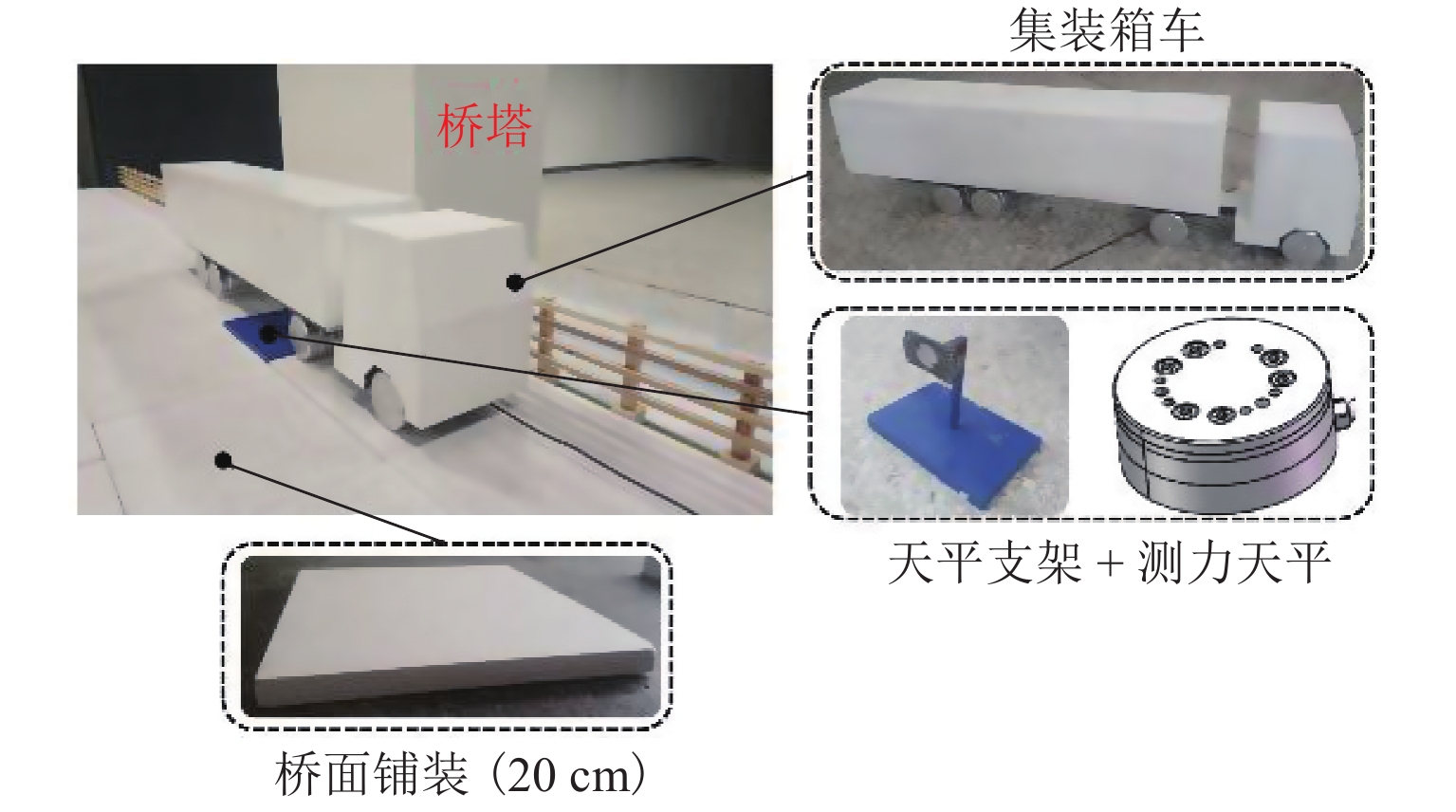

表 1 天平参数Table 1. Parameters of the force mearing balance参数名称 取值 力量程/N ±50 力矩量程/(N·m) ±2 力精度/% 0.5 力矩精度/% 0.5 最大采样频率/kHz 1 天平支架的底座采用较厚的钢板制作,钢板厚度与桥面铺装层厚度一致,桥面铺装按车道宽度分段加工. 天平支架安装于桥面时,无需固定,依靠自身重量以及支架底座桥面铺装的挤压保持车辆在试验中的稳定性. 该设计可减少支架对测试结果的干扰,简化更换车道的操作,并减小车辆轮胎的离地高度. 试验中的模型如图5所示.

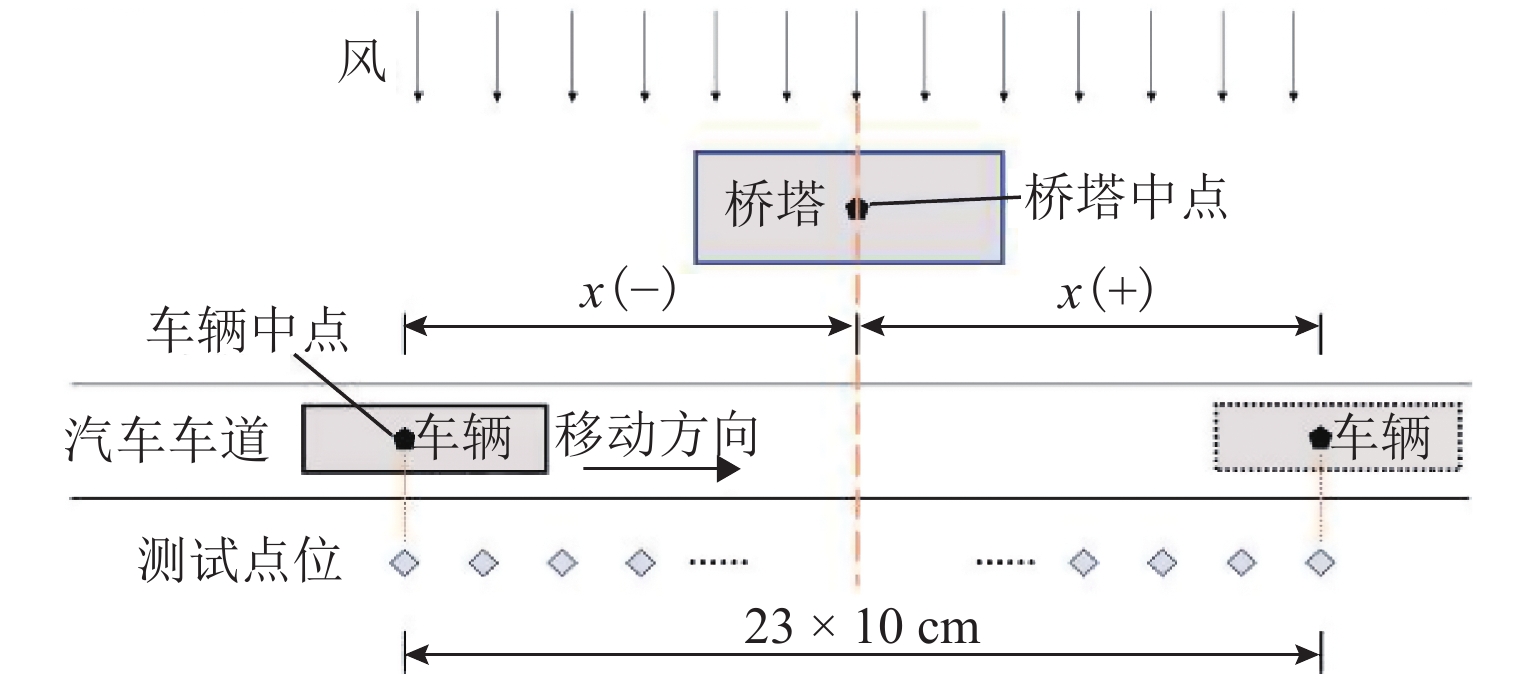

图6展示了一个车道上汽车测点的布置情况. 考虑到节段模型的长度以及两边端板的边界效应,一共设置了24个测试点位. 测点沿桥轴线方向分布,间距为10 cm. 为方便结果阐述,将车辆中心与桥塔中心线之间的纵向距离定义为x. 当车辆驶向桥塔时,x为负值;当车辆驶离桥塔时,x为正值.

试验时,仅考虑了0° 风攻角以及90° 风偏角(来流方向与桥轴线方向垂直)的工况. 一方面,小风攻角下车桥系统的性能具有一定的相似性[24];另一方面,静模型试验中常用合成风偏角模拟车辆的移动,正常行驶状态下,车辆的合成风偏角在60°~120°,在这个区间内,车辆的气动力系数通常变化较小[25],而90° 风偏角对于部分气动力系数而言是最不利的[26].

1.4 数据处理

车辆的五分力系数根据自定义的式(1)~(5)进行计算.

CS = FSqLH, (1a) CL=FLqBH, (1b) CMR=MRqLB2, (1c) CMY=MYqLB2 (1d) CMP=MPqLB2, (1e) 式中:

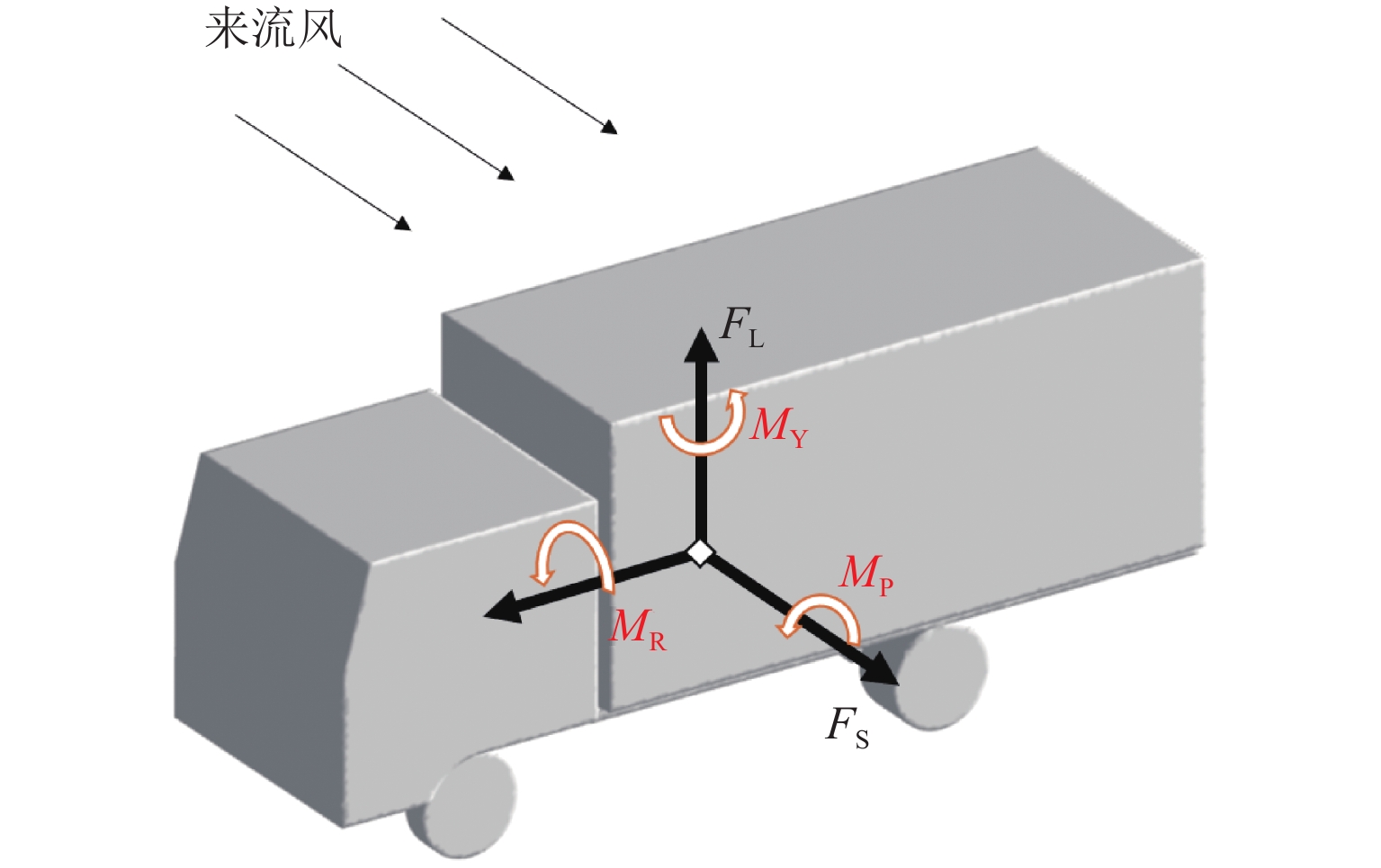

CS 、CL 、CMR 、CMY 、CMP 分别为车辆的横向力系数、升力系数、倾覆力矩系数、摇头力矩系数和点头力矩系数;FS 、FL 、MR 、MY 、MP 分别为车辆受到的横向力、升力、倾覆力矩、摇头力矩和点头力矩;L、B、H分别为车辆的长度、宽度以及高度;q=0.5ρU2 ,ρ 为空气密度,U为来流风速,取8 m/s.汽车受到的气动力和力矩示意如图7. 试验时,先调整桥塔与车辆的相对位置,待风速平稳后开始测试. 测试时间为15 s,采样频率为1.0 kHz. 通过对时程信号取平均以得到最终的气动力,并按式(1)换算气动力系数.

2. 结果讨论

在测试车辆过桥塔的气动性能之前,测试了6个车道上的汽车以及4条线路上列车的气动力系数. 结果表明,受防眩屏障等桥面系的影响,列车和背风侧车道车辆的气动力系数较小. 因此,后续不再讨论背风侧车道的汽车和列车过桥塔时的气动特性.

2.1 车道位置的影响

为考查车道的影响,针对厢式货车在迎风侧不同车道上通过矩形截面桥塔区域时的气动特性进行了研究,结果如图8所示.

由图8可见:各个车道上的车辆经过桥塔区域时,各项气动力系数的变化趋势接近,均呈现一个先减小后增大的过程. 但是,由于公路位置距离桥塔较远且桥塔与公路之间存在较为复杂的桥面系,各个车道上车辆气动力系数的突变量存在显著区别.

由于桥塔尾流在桥面上的衰减以及桥面系对来流风的阻挡而产生的绕流作用,越靠近桥塔车道上的车辆,在远离桥塔区域时的横向力系数以及摇头力矩系数越大(见图8(a)与图8(d)),同时,经过桥塔区域时受到的横向力系数及摇头力矩系数的突变量越大.

由于复杂的桥面系会显著改变其周围的流场,而车道1更接近迎风侧的防撞栏杆,所以车道1上车辆的升力系数与车道2和车道3有明显的差别(见图8(b)). 在远离桥塔的地方,车道1上的车辆出现了较大的正向升力系数,而车道2与车道3上的车辆出现了较小的负向升力系数. 这意味着车道2与车道3上车辆与桥面之间存在吸力,加强了汽车与路面的接触,从而提高了行车的安全性,而车道1上的正向升力则减弱了这个作用,该车道上行车的安全性更低. 尽管3个车道上车辆的升力差距较大,但3个车道上车辆的点头力矩系数差别不大(见图8(e)),可能由于车辆较短以及桥塔的作用相对集中. 同时,3个车道上倾覆力矩系数整体较小,突变量与峰值都在0.1以内(见图8(c)).

值得注意的是,桥塔的绕流作用会加速经过其两侧的空气流动速度[6-7],从而使得车辆在进入桥塔区域之前,多项气动力系数会出现上升,进一步增大了由于桥塔遮风效应引起的车辆气动力突变. 测试过程中也出现了该上升效应(如图8(a)中 −120 cm ≤ x ≤ −75 cm),但不同车道之间有明显差别. 由于桥塔尾流沿桥梁横向的衰减,越远离桥塔的车道,气动力系数的上升效应越小. 同时,由于厢式货车车头与车尾的形状差异,该上升效应在车辆驶向桥塔与驶离桥塔时也有所不同,驶入桥塔过程倾覆力矩系数、摇头力矩系数以及点头力矩系数的突变量明显大于驶离桥塔的过程.

2.2 车辆类型的影响

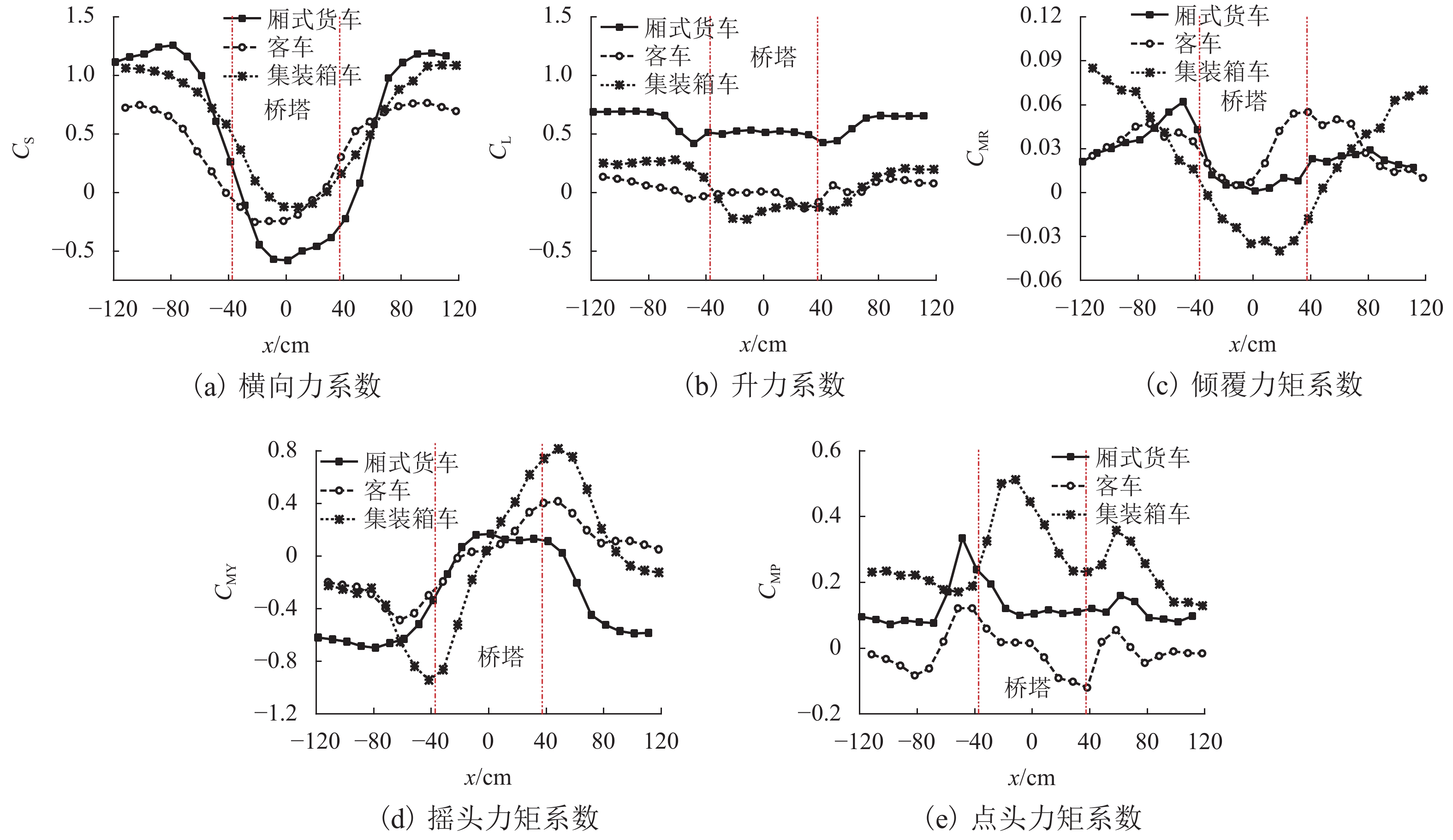

由于车辆位于迎风侧最外侧车道时的气动力系数最大,过桥塔时的风载突变效应最明显,在讨论车辆类型影响时,只针对车道1的工况进行分析. 图9给出了厢式货车、客车以及集装箱车通过矩形截面桥塔区域时的五分力系数.

由图9可见:在远离桥塔的区域,不同车型车辆的气动特性有明显的差异;由于桥塔的遮风效应,3种车辆在经过桥塔区域时横向力系数的变化趋势近似,但是只有厢式货车在经过桥塔区域时出现了较大的负向横向力系数(见图9(a)),这是由于客车与集装箱车长度较长,客车与集装箱车未完全处于桥塔正后方的负压区[14],车辆越长,在x=0附近的横向力越接近正值,同样地,车辆越长,车辆通过桥塔区域时横向力系数的突变量越小.

对于车辆的升力系数,3种车辆经过桥塔时的突变量均不大,但是变化趋势之间存在一定差异(见图9(b)). 对于长度较短的厢式货车,其升力系数的突变主要集中于桥塔两侧,在桥塔中部接近70 cm(缩尺后)左右的区域,由于其完全处于桥塔遮风区域,升力系数出现了一个稳定的台阶. 对于长度较大的客车,其稳定台阶的长度更小,约为50 cm. 对于长度最大的厢式货车,其稳定台阶的长度约40 cm. 对点头力矩,3个车辆的变化趋势接近(见图9(e)),与升力系数的变化类似,突变发生在车辆驶近及驶离桥塔的位置,且能观察到与车长相关的平稳台阶,长度最长的厢式货车有最大的点头力矩系数突变量. 3种车辆的倾覆力矩系数数值较小(见图9(c)),变化规律总体一致.

对于车辆的摇头力矩系数,不同车辆差异较大,厢式货车的摇头力矩系数变化关于桥塔中心呈“对称”分布,而客车与集装箱车则呈“反对称”分布(见图9(d)). 由于厢式货车与客车长度较集装箱车更短,当厢式货车与客车在桥塔中心位置附近出现了一个稳定的台阶. 这是车辆长度及重心分布决定的. 总体而言,车辆的长度越长,横向力的力臂越大,摇头力矩突变量越大.

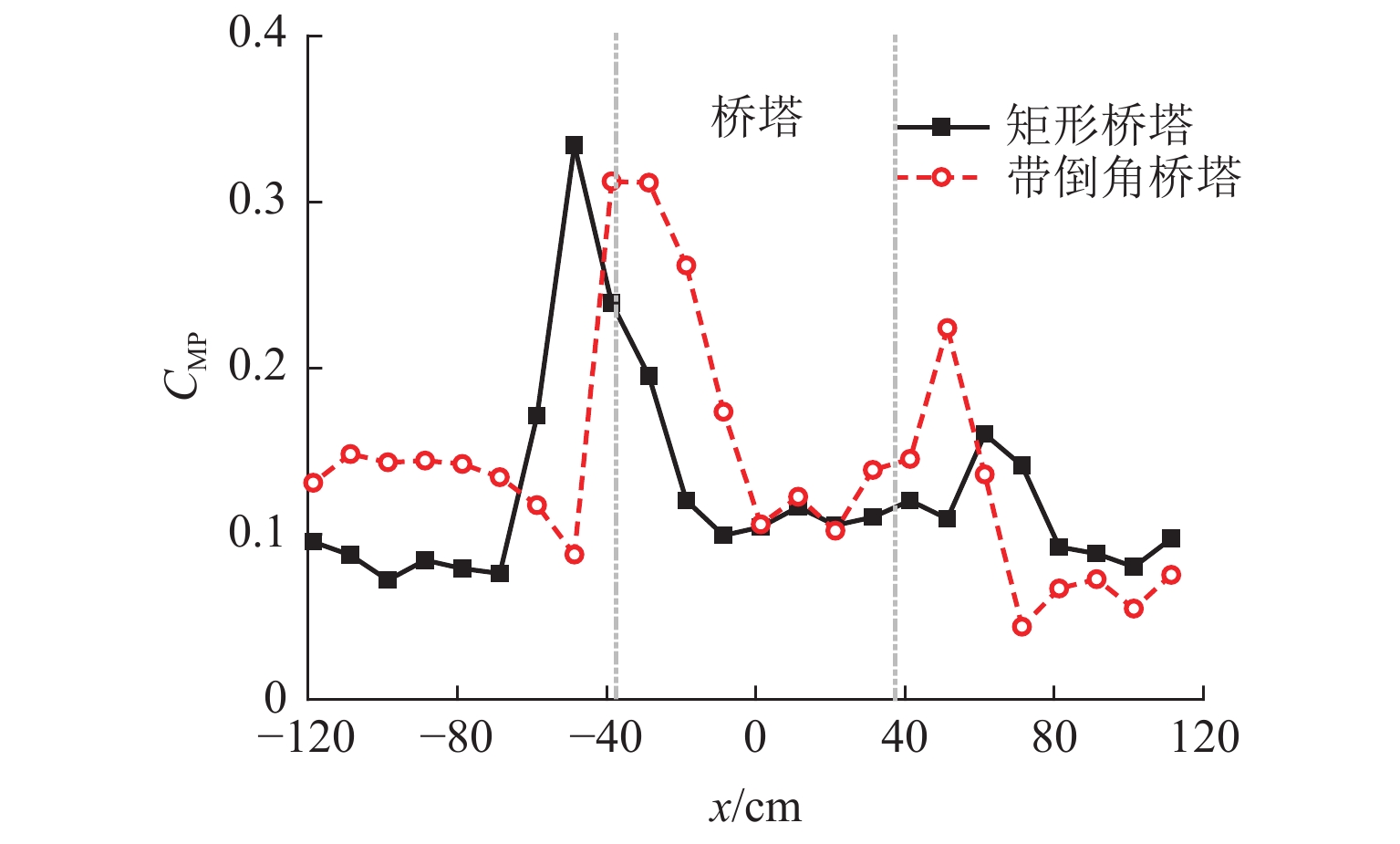

2.3 桥塔形状的影响

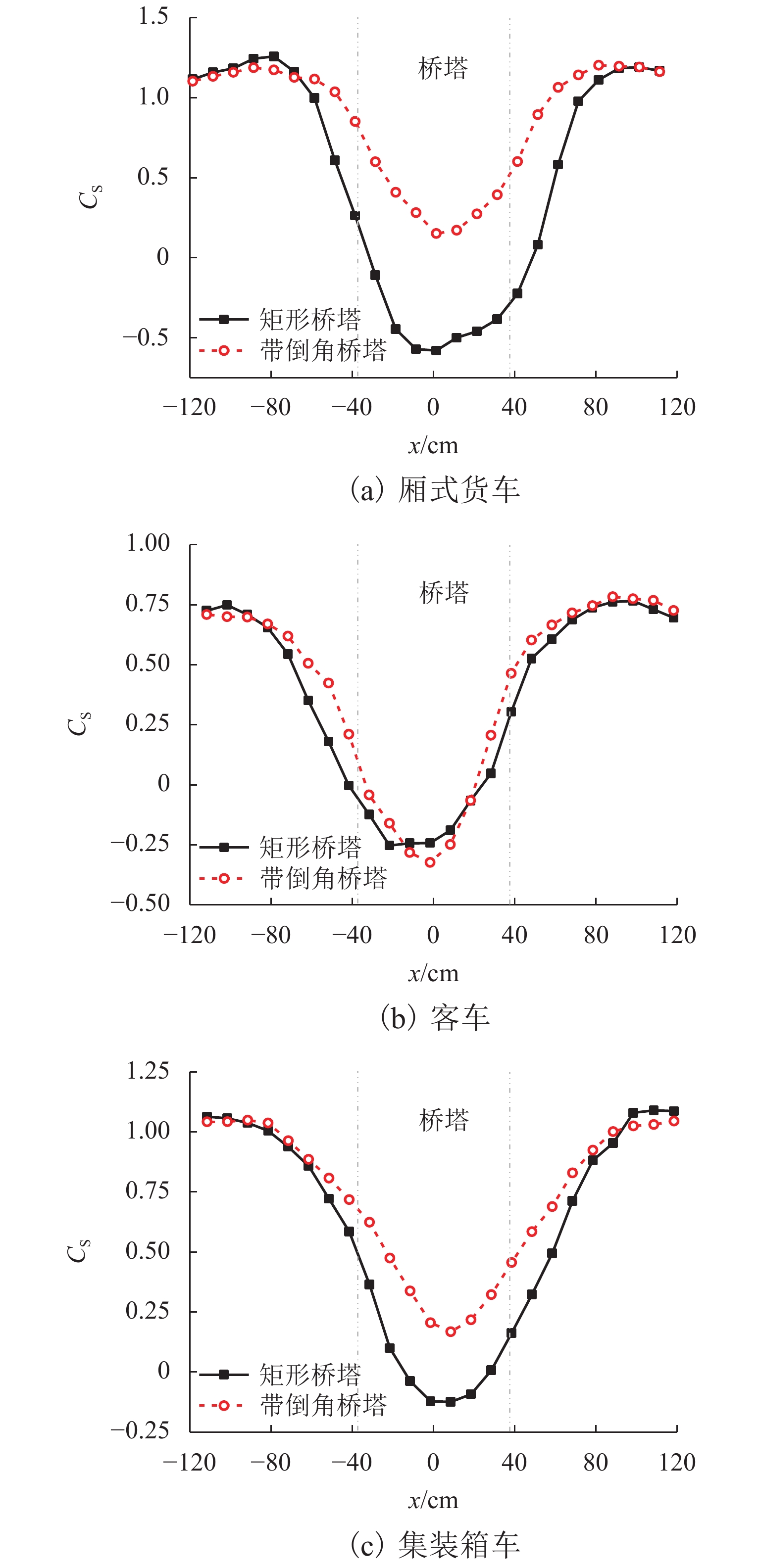

目前,实际工程中桥塔截面的设计少有考虑其在横风下引起的车辆气动性能变化. 为初步考查桥塔形状的影响,研究了厢式货车、客车以及集装箱车位于车道1经过两种桥塔区域时的气动性能. 由2.1和2.2节可知,3种车辆受到的倾覆力矩系数较小,因此下文不再讨论倾覆力矩系数. 3种车辆经过两种桥塔时横向力系数变化如图10所示.

由图10可见:1) 倒角的加入可使来流风在桥塔侧面产生附着,从而减小了桥塔的尾流区域[27-28],进一步使车道上受到桥塔影响的区域更小,3种车辆经过桥塔区域时气动力的变化更为集中. 值得注意的是,带倒角的桥塔明显降低了厢式货车以及集装箱车的横向力突变量,导致车辆在x=0附近受到的横向力没有反向,但对于客车的横向力突变量影响不大. 这一区别可能源于厢式货车及集装箱车头部特殊的几何形状. 2) 汽车经过桥塔区域时,当车辆的中心线在桥塔的中心线附近时,车辆的横向力系数最小. 已有的研究显示[13-14],此时集装箱车迎风侧侧面的头部出现负压区,尾部出现正压区. 带倒角的桥塔使得车辆上正压区与负压区的距离缩短,这一差别可能将正压区域完全带上车身而将负压区域带到了车头与车厢之间的空隙处,从而使得车辆迎风侧侧面受到的指向桥塔的吸力减小. 3) 对厢式货车而言,由于车辆长度更短,带倒角的桥塔使得当车头位置出现负压区时,车辆尾部具有更大的正压区域,从而减小了来自桥塔的吸力;客车长度较长,且侧面为规则矩形,因而更加集中的压力区域对其横向力的影响不大. 对厢式货车和集装箱车,带倒角的桥塔有效缓解了桥塔背后负压区的影响,使得厢式货车的横向力系数突变量下降了43.7%,集装箱车的横向力系数突变量下降了25.8%.

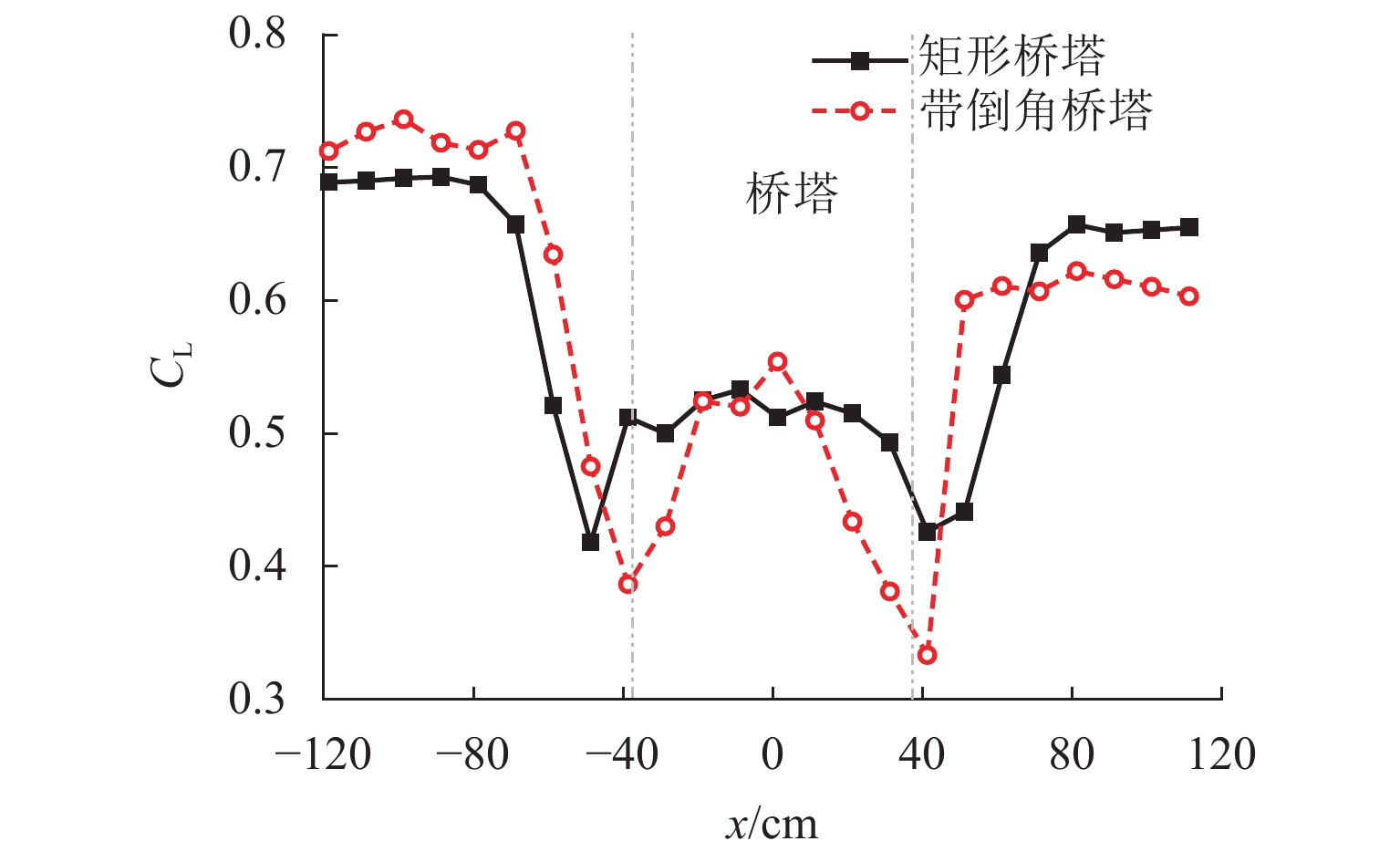

本文风洞试验的结果表明,带倒角的桥塔对3种车辆升力系数的影响近似,此处仅选取厢式货车的升力系数加以讨论. 厢式货车车道1经过两种桥塔的影响区域时,升力系数变化如图11所示.

由图11可见:与横向力系数相似,3种车辆经过带倒角的桥塔时,升力系数的变化更为集中;两种桥塔对升力系数变化趋势的影响不大,但是带倒角的桥塔截面略微提升了通过车辆的突变量,这可能是因为带倒角的截面使得尾流区更窄,进而改变了空气流动在车轴线方向的分布,增大了车辆上、下表面的压力差.

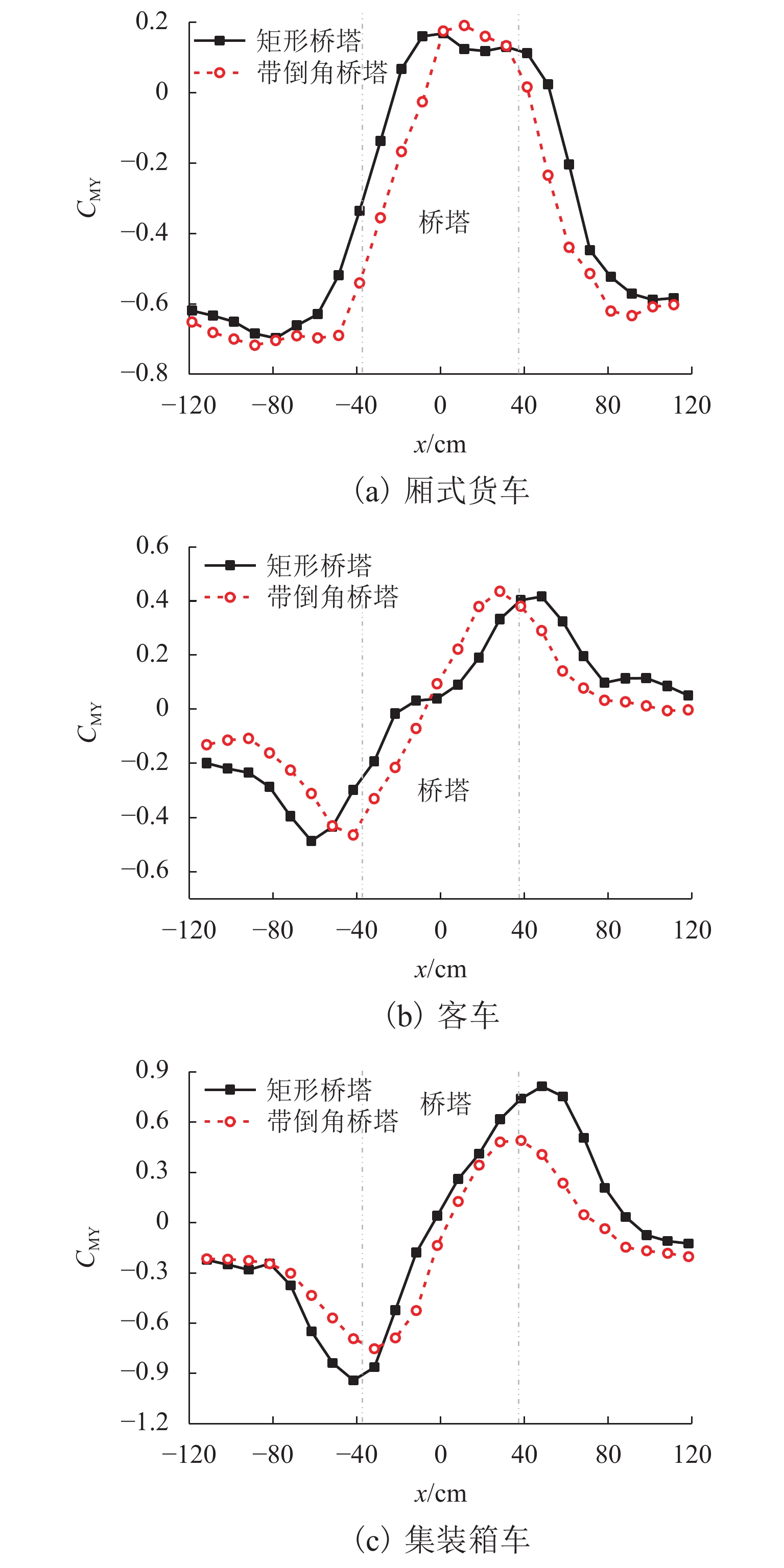

厢式货车、客车以及集装箱车位于车道1经过两种桥塔的影响区域时,摇头力矩系数的变化如图12所示. 由图可见:带倒角的桥塔使得集装箱车受到摇头力矩的突变量下降,但厢式货车及客车的突变量影响不大. 这可能是由于带倒角的桥塔影响区域较小,从而使得横向力作用在集装箱车上具有更小的力臂,进而产生了更小的摇头力矩,带倒角的桥塔使得集装箱车的摇头力矩系数突变量下降了29.2%. 该效应对长度较短的厢式货车和客车的影响不明显.

因带倒角的桥塔对3种车辆的点头力矩系数影响相似,在此仅给出厢式货车的数据进行分析,厢式货车经过两种桥塔区域时点头力矩系数的变化如图13所示. 由图可见,带倒角的桥塔降低了车辆点头力矩的突变量,但是带倒角的桥塔对两种车辆的升力系数有所提升(见图11),这可能是因为带倒角的桥塔使得车辆底部的压力分布更集中,才能在增大车辆升力的同时减小其点头力矩.

3. 结 论

1) 车辆从不同车道通过桥塔时气动力系数变化差异较大,迎风侧最外侧车道上的车辆经过桥塔区域时受到的横向力系数与摇头力矩系数突变量最大,且由于车道1上车辆出现较大的正向升力系数,车辆更容易发生侧滑和侧偏事故. 离桥塔最远车道上车辆的倾覆力矩系数突变量最大,但变化量小于0.1.

2) 车辆的长度与外形显著影响其过桥塔时风载突变效应. 对于长度越短的车辆,横向力系数的突变量大;长度越长的车辆,倾覆、摇头以及点头力矩系数的突变量越大. 3种车辆的升力系数突变量差异较小.

3) 带倒角的桥塔截面减弱了桥塔两侧的“绕流加速效应”及桥塔尾流的宽度,能够优化车头与车尾有明显几何差异车型的横向力突变量,能够优化长度较长车型的摇头力矩突变量. 使得厢式货车的横向力突变量减小了43.7%,集装箱车的横向力系数突变量减小了25.8%,且使集装箱车的摇头力矩系数突变量减小了29.2%. 带倒角桥塔对于车辆的升力及点头力矩的突变量无明显优化.

-

表 1 构件基本参数

Table 1. Basic parameters of components

试件编号 宽厚比 剪跨比 轴压比 纵筋配筋率/% 暗柱纵筋配筋率/% 横筋配筋率/% WCP10 5 2 0.10 0.65

(6@87)2.01 (4

1.13

(6@50/

100)WUP10 2.54 (4HG9) WUP25 0.25 注:4HG9表示4根直径为9的高强钢棒,4

表 2 钢材的力学性能

Table 2. Mechanical properties of steel

材料类型 屈服强

度/MPa屈服应

变/%极限强

度/MPa弹性模

量/GPaHG9 1386.00 0.87 1437.84 206

383.85 0.23 444.92 208 表 3 混凝土材料性能

Table 3. Properties of concrete materials

名称 强度等级 立方体抗压

强度/MPa轴心抗压

强度/MPa弹性模

量/GPa取值 C40 44.36 35.31 3.46 -

[1] 陈炜. 高层结构设计中短肢剪力墙的运用[J]. 工程建设与设计,2023(4): 19-21.CHEN Wei. Application of short limb shear walls in the design of high-rise structures[J]. Construction & Design for Engineering, 2023(4): 19-21. [2] 张智吉. 高强钢筋高强混凝土短肢剪力墙抗震性能研究[D]. 昆明:昆明理工大学,2022. [3] 吴金源. 短肢剪力墙在民用建筑结构设计中的运用分析[J]. 新型工业化,2022,12(2): 70-73.WU Jinyuan. Application analysis of short-leg shear wall in civil building structure design[J]. The Journal of New Industrialization, 2022, 12(2): 70-73. [4] 袁维光. 可恢复功能混凝土剪力墙的抗震性能与评估方法[D]. 成都:西南交通大学,2019. [5] 赵军,袁维光,孙玉平,等. 钢绞线-钢筋混凝土剪力墙抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报,2020,41(9): 68-76.ZHAO Jun, YUAN Weiguang, SUN Yuping, et al. Experimental study on seismic behavior of shear wall reinforced by steel strands and steel bars[J]. Journal of Building Structures, 2020, 41(9): 68-76. [6] 肖水晶,徐龙河,卢啸. 具有复位功能的钢筋混凝土剪力墙设计与性能研究[J]. 工程力学,2018,35(8): 130-137. doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0296XIAO Shuijing, XU Longhe, LU Xiao. Design and behavior study on reinforced concrete shear walls with self-centering capability[J]. Engineering Mechanics, 2018, 35(8): 130-137. doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2017.04.0296 [7] 王威,任英子,苏三庆,等. 高层剪力墙抗震理论发展:从高强高刚到震后可恢复设计[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版),2019,51(4): 493-502.WANG Wei, REN Yingzi, SU Sanqing, et al. Seismic theory development of shear walls in tall buildings: from high strength and high rigidity to resilient design after earthquake[J]. Journal of Xi’an University of Architecture & Technology (Natural Science Edition), 2019, 51(4): 493-502. [8] 邱灿星,杜修力. 自复位结构的研究进展和应用现状[J]. 土木工程学报,2021,54(11): 11-26.QIU Canxing, DU Xiuli. A state-of-the-art review on the research and application of self-centering structures[J]. China Civil Engineering Journal, 2021, 54(11): 11-26. [9] KURAMA Y, SAUSE R, PESSIKI S, et al. Lateral load behavior and seismic design of unbonded post-tensioned precast concrete walls[J]. Journal of Structural Engineering, 1999, 125(4): 419-428. [10] DOLCE M, CARDONE D, MARNETTO R. Implementation and testing of passive control devices based on shape memory alloys[J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2000, 29(7): 945-968. [11] SATYARNO I. Concrete columns incorporating mixed ultra high and normal strength longitudinal reinforcement[D]. Christchurch: University of Canterbury, 1993. [12] PANDEY G R, MUTSUYOSHI H. Seismic performance of reinforced concrete piers with bond-controlled reinforcements[J]. ACI Structural Journal, 2005, 102(2): 295-304. [13] SUN Y, TAKEUCHI T, FUNATO Y, et al. Earthquake-resisting properties and evaluation of high-performance concrete columns with low residual deformation[C]// 15th World Conference on Earthquake Engineering. Lisbon: 2021: 24-30. [14] 船戸 佑樹,孫玉平,竹内崇,等. スパイラル溝を有する超高強度鉄筋の付着特性のモデル化と柱部材の履歴解析への応用[J]. コンクリート工学年次論文集,2012(3): 157-162.FUNATO Y, SUN Y, TAKEUCHI T, et al. Modeling of bonding properties of ultra-high strength reinforcement with spiral ribs and its application to historical analysis of column members[J]. Proceedings of Concrete Engineering Annual Meeting, 2012(3): 157-162. [15] 細居清剛,市来隆志,中塚 佶. PC鋼より線とグラウトとの付着特性に関する研究[J]. プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウム論文集,2003,12:77-80.HOSOI K, ICHIKI T, NAKATSUKA T. Study on bonding properties between PC steel strand and grout[J]. Proceedings of Symposium on the Development of Prestressed Concrete, 2003, 12: 77-80. [16] 刘志华. 采用低黏结超高强筋的可恢复性混凝土圆柱的抗震性能研究[D]. 成都:西南交通大学,2020. [17] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 高层建筑混凝土结构技术规程:JGJ3—2010[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2011. [18] 中华人民共和国建设部. 混凝土结构设计规范:GB 50011—2010[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2010. [19] 中国钢铁工业协会. 金属材料 拉伸试验第一部分:温室试验方法:GB /T 228.1—2021[S]. 北京:中国标准出版社,2021. [20] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 混凝土物理力学性能试验方法标准:GB/T 50081—2019[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2019. [21] 中国建筑科学研究院. 建筑抗震试验规程:JGJ/T 101—2015[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2015. [22] 谢剑,孙文笑,徐福泉,等. 钢筋混凝土自复位剪力墙抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报,2019,40(2): 108-116.XIE Jian, SUN Wenxiao, XU Fuquan, et al. Experimental study on seismic behavior of self-centering RC shear walls[J]. Journal of Building Structures, 2019, 40(2): 108-116. 期刊类型引用(0)

其他类型引用(3)

-

下载:

下载:

下载:

下载: