Quantum Colour Image Encryption Algorithm Based on Chaotic Systems

-

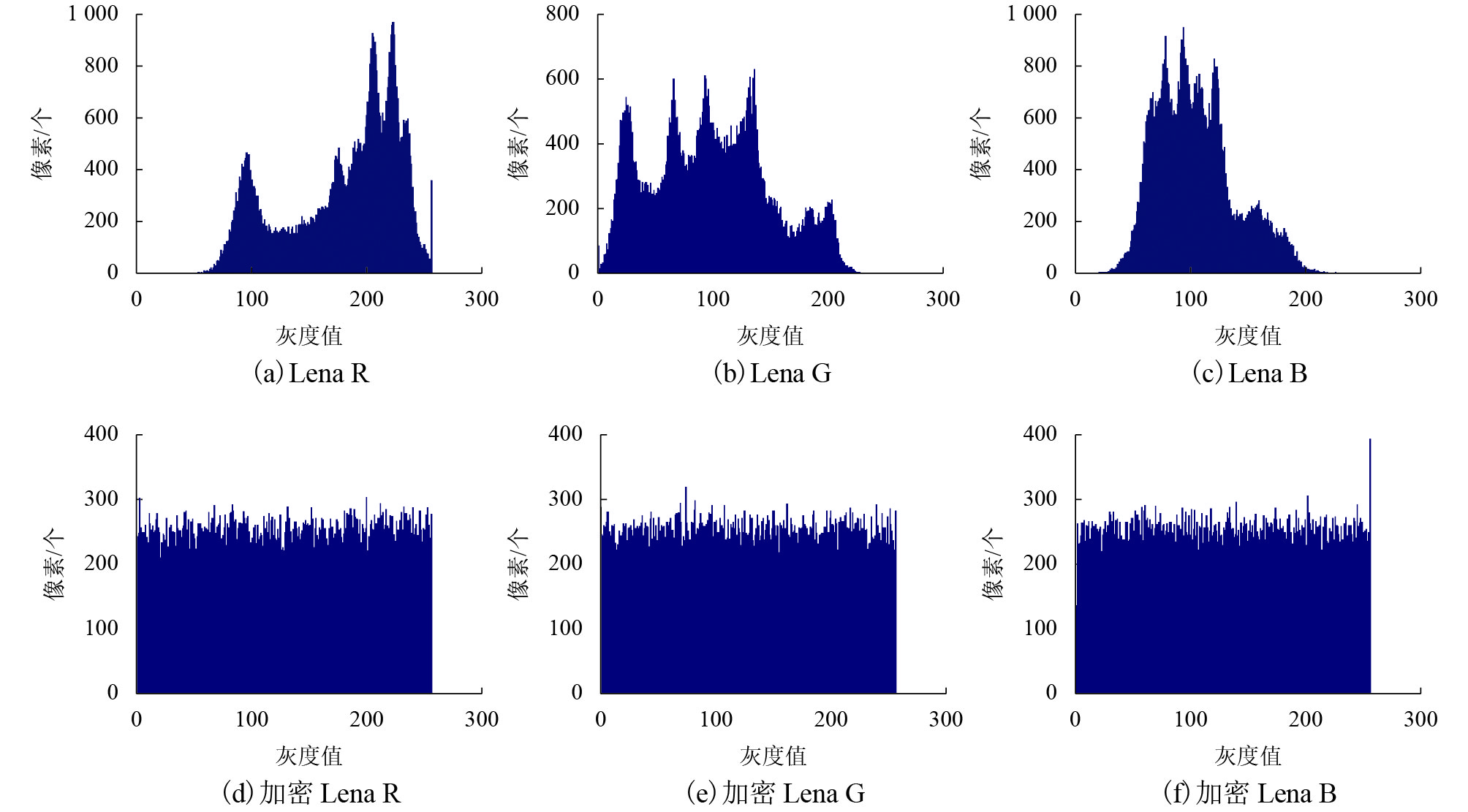

摘要: 为了提高图像安全性,将混沌系统引入到量子图像加密领域. 首先通过Chen混沌将图像按位异或;然后将彩色图像表示为量子的叠加态,通过Logistic混沌序列产生幺正矩阵对量子图像进行置乱;再次产生一个混沌序列对每个像素的红绿蓝三基色进行随机互换,达到对量子图像加密的目的;最后,在经典计算机上进行了模拟实验,结果表明加密后图像直方图更为平滑,像素平均分布在0~255范围内,图像相邻像素相关性低,加密图像红绿蓝像素相关系数平均值分别为0.001 6、0.001 7和0.003 8,并且密钥敏感性高,能有效抵抗穷举攻击和统计攻击,算法具有良好的有效性和可行性.Abstract: To enhance the security of image data, the incorporation of a chaotic system with quantum image encryption was proposed. Bitwise XOR operation was performed on a test image by applying the Chen chaotic system, and the obtained colour image was expressed as a quantum superposition state. The unitary matrix generated by the logistic chaotic sequence was then employed for scrambling the quantum image. In addition, to achieve the objective of quantum image encryption, another chaotic sequence was generated for randomly interchanging the red, green, and blue colour components of each pixel in the quantum image. Results obtained from simulation experiments conducted on a classical computer demonstrate that the grey histogram of the encrypted image is smooth, and the pixel intensity range is distributed uniformly between the values of 0 to 255. The correlation between adjacent pixels is found to be low, with the correlation coefficient values being 0.001 6, 0.001 7, and 0.003 8 for the red, green, and blue channels, respectively. Furthermore, the high key sensitivity of the proposed algorithm can effectively resist high intensity, exhaustive, and statistical attacks. Hence, the proposed algorithm can feasibly provide the required security for image data.

-

Key words:

- chaotic system /

- image encryption /

- quantum information /

- quantum algorithm

-

表 1 Lena图像的相关系数

Table 1. Values of correlation coefficients for Lena’s image

图像 水平方向 垂直方向 对角方向 R G B R G B R G B Lena 0.969 5 0.981 0 0.940 5 0.942 8 0.945 2 0.894 1 0.917 9 0.923 1 0.852 3 加密后图像 –0.001 5 0.000 2 0.002 9 –0.003 2 0.001 0 –0.001 2 0.000 3 0.003 9 0.007 4 文献[8] –0.020 2 0.005 8 –0.001 3 –0.001 2 –0.010 8 0.000 3 –0.000 6 0.011 9 0.008 9 表 2 NPCR像素改变率

Table 2. Number pixels change rate values of images obtained before and after performing encryption

图像 NPCR Lean原图像与加密图像 0.995 9 Peppers原图像与加密图像 0.996 2 -

张金辉,郭晓彪,符鑫. AES加密算法分析及其在信息安全中的应用[J]. 信息网络安全,2011,3(5): 31-33. doi: 10.3969/j.issn.1671-1122.2011.05.012ZHANG Jinhui, GUO Xiaobiao, FU Xin. AES encryption algorithm analysis and the application in information security[J]. Netinfo Security, 2011, 3(5): 31-33. doi: 10.3969/j.issn.1671-1122.2011.05.012 解双建,原亮,谢方方. DES算法原理及其FPGA实现[J]. 计算机技术与发展,2011,21(7): 158-160. doi: 10.3969/j.issn.1673-629X.2011.07.040XIE Shuangjian, YUAN Liang, XIE Fangfang. The principle of DES algorithm and realization on FPGA[J]. Computer Technology and Development, 2011, 21(7): 158-160. doi: 10.3969/j.issn.1673-629X.2011.07.040 赵玉青. 基于改进Chen混沌系统的图像加密算法[J]. 小型微型计算机系统,2014,35(9): 2162-2166. doi: 10.3969/j.issn.1000-1220.2014.09.044ZHAO Yuqing. Image encryption algorithm based on improved Chen chaotic system[J]. Journal of Chinese Computer Systems, 2014, 35(9): 2162-2166. doi: 10.3969/j.issn.1000-1220.2014.09.044 王英,郑德玲,鞠磊. 基于Lorenz混沌系统的数字图像加密算法[J]. 北京科技大学学报,2004,26(6): 678-682. doi: 10.3321/j.issn:1001-053X.2004.06.026WANG Ying, ZHENG Deling, JU Lei. Digital image encryption algorithm based on three-dimension lorenz chaos system[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing, 2004, 26(6): 678-682. doi: 10.3321/j.issn:1001-053X.2004.06.026 ZHANG Jian, FANG Dongxin, REN Honge. Image encryption algorithm based on DNA encoding and chaotic maps[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 2014(3): 1-10. 李明达,朱宏峰. 量子密码学应用研究进展[J]. 信息通信,2012,5(1): 17-18. doi: 10.3969/j.issn.1673-1131.2012.01.008LI Mingda, ZHU Hongfeng. Applied research and development of quantum cryptography[J]. Informotion & Communications, 2012, 5(1): 17-18. doi: 10.3969/j.issn.1673-1131.2012.01.008 YANG Yuguang, JIA Xin, SUN Sijia, et al. Quantum cryptographic algorithm for color imagesusing quantum Fourier transform and double random-phase encoding[J]. Information Sciences, 2014, 277(9): 445-457. 李盼池,卢爱平. 基于量子比特绕轴旋转的彩色图像加密方法[J]. 控制与决策,2016,31(8): 1363-1371.LI Panchi, LU Aiping. Color image encryption method based on qubits rotation about axis[J]. Control and Decision, 2016, 31(8): 1363-1371. 张永红,张博. 基于Logistic混沌系统的图像加密算法研究[J]. 计算机应用研究,2015,32(6): 1170-1173.ZHANG Yonghong, ZHANG Bo. Algorithm of image encrypting based on Logistic chaotic system[J]. Application Research of Computers, 2015, 32(6): 1170-1173. 孙力,黄正谦,傅为民. 时间延迟与超混沌Chen系统相融合的图像加密算法研究[J]. 科学技术与工程,2013,13(35): 10521-10528.SUN Li, HUANG Zhengqian, FU Weimin. The research of image encryption algorithm based on hyper-chaotic Chen system integration with time delay[J]. Science Technology and Engineering, 2013, 13(35): 10521-10528. 楼跃升. 基于Bloch球的量子系统状态演化的轨迹控制[C]//中国自动化学会控制理论专业委员会. 第二十六届中国控制会议论文集. [出版地不详]: 中国自动化学会控制理论专业委员会, 2007: 576-580 李盼池,曹梓崎. 一种彩色图像的量子描述方法及应用[J]. 控制与决策,2017,32(3): 443-450.LI Panchi, CAO Ziqi. Quantum description method of color image and its application[J]. Control and Decision, 2017, 32(3): 443-450. 曾谨言. 量子力学教程[M]. 3版. 北京: 科学出版社, 2003: 128-130 周日贵. 量子信息处理技术及算法设计[M]. 北京: 科学出版社, 2013: 43-44 姜楠. 量子图像处理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016: 11-12 刘益新,郭依正. 灰度直方图特征提取的Matlab实现[J]. 电脑知识与技术,2009,32(5): 9032-9034. doi: 10.3969/j.issn.1009-3044.2009.32.078LIU Yixin, GUO Yizheng. Gray-scale histograms feature extraction using Matlab[J]. Computer Knowledge and Technology, 2009, 32(5): 9032-9034. doi: 10.3969/j.issn.1009-3044.2009.32.078 朱伟,段文强,杨阳,等. 基于分数阶超混沌系统的图像加密算法及安全性分析[J]. 重庆邮电大学学报 (自然科学版),2012,24(4): 501-506.ZHU Wei, DUAN Wenqiang, YANG Yang, et al. Image encryption algorithm and cryptanalysis based on fractal-order hyperchaotic systems[J]. Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications (Natural Science Edition), 2012, 24(4): 501-506. 柴秀丽,李伟,史春晓,等. 基于超混沌系统的彩色图像加密新算法[J]. 传感器与微系统,2013,32(8): 131-134. doi: 10.3969/j.issn.1000-9787.2013.08.038CHAI Xiuli, LI Wei, SHI Chunxiao, et al. Novel encryption algorithm for color image based on hyperchaotic system[J]. Transducer and Microsystem Technologies, 2013, 32(8): 131-134. doi: 10.3969/j.issn.1000-9787.2013.08.038 CHEN Guanrong, MAO Yaobin, CHUI C K. A symmetric image encryption scheme based on 3D chaotic cat maps[J]. Chaos Solitons & Fractals, 2004, 21(3): 749-761. -

下载:

下载: